「爭咩吖?溝埋嚟做瀨尿牛丸呀笨!」「周秀娜,你今次仲唔死?」想起才發現,香港電影也有些「名場面」與認人手續相關(當然,前者可能略嫌不夠正式…)。究竟正式的認人程序是怎樣進行?被捕人可否拒絕參與?有時報道提及證人會在庭上辨認被告,又是怎麼回事呢?

「列隊認人」

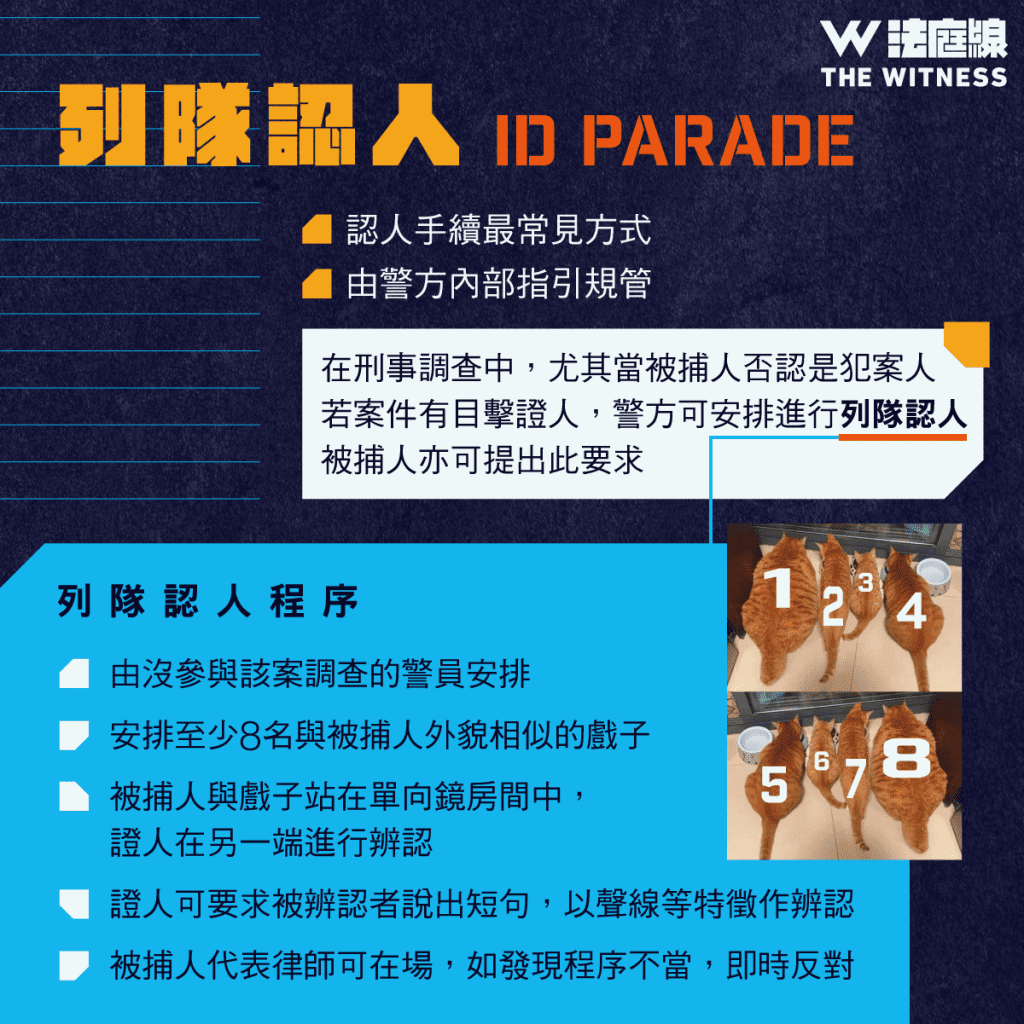

認人手續最常見、最正式的方法是列隊認人(identification parade),常簡稱 ID parade。在刑事調查中,尤其當被捕人聲稱他不是犯案人時,如果案件有目擊證人,警方可安排進行列隊認人。被捕人亦可提出此要求。不過亦有案例指出,如果目擊證人與被捕人認識,或熟悉被捕人的外貌,則沒有必要進行列隊認人。

列隊認人的程序,由警方的內部指引規管。根據該指引,列隊認人會由一名沒有參與該案調查的警員安排。一般而言,警方會安排至少 8 名與被捕人的外貌具相似特徵(例如年齡、身形)的戲子,與被捕人站在安裝了單向鏡的房間中,由在房間另一端的證人進行辨認。如果兩名被捕人一同進行列隊認人,戲子不應少於 12 名。

證人亦可要求被辨認者說出短句,並以其聲線、語調、口音、發音等特徵作辨認。而如果警方預先得悉將會有聲線辨認,負責的警員應確保戲子與被捕人有相近口音。

被捕人的代表律師可以在場。如有任何程序不當之處,律師可即時提出反對、要求更正。

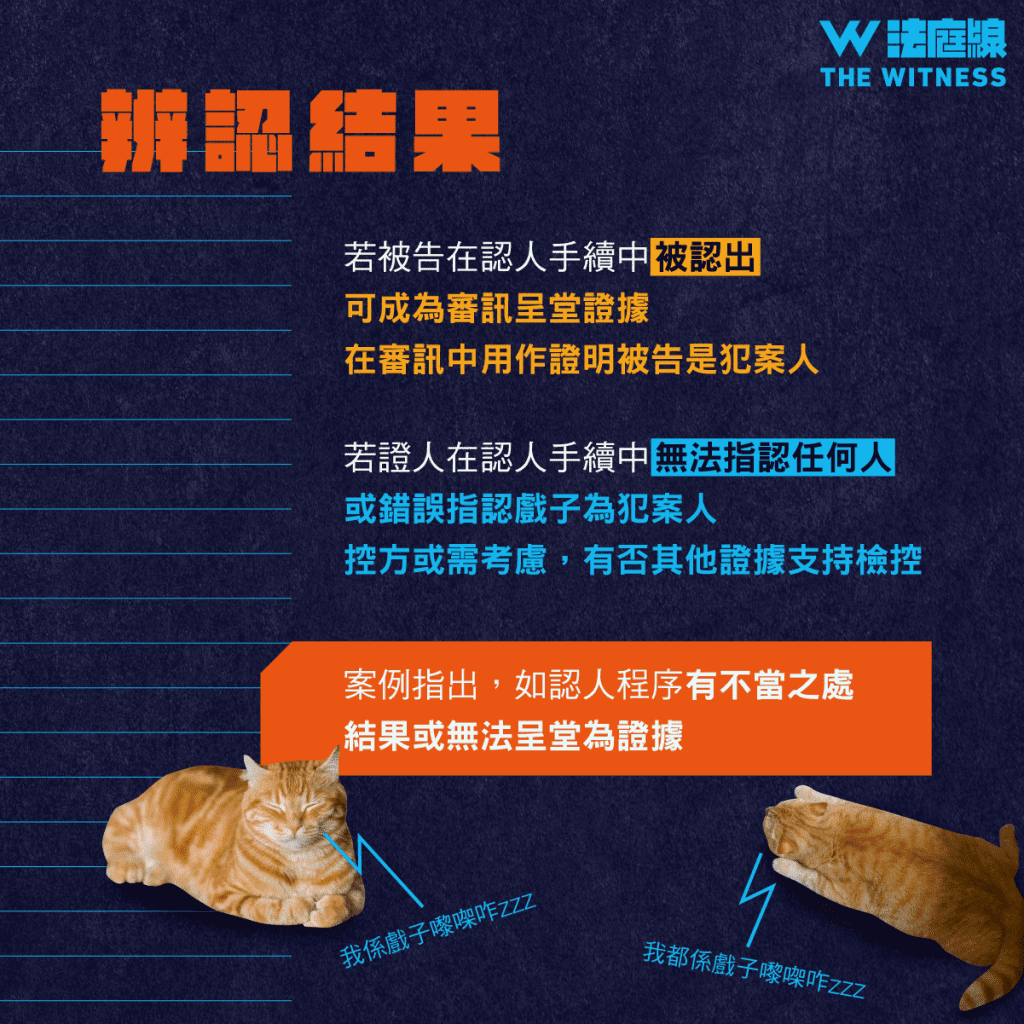

辨認結果

雖然列隊認人的實際程序並非由法律規定,不過法律仍要求程序須公平公正。案例指出,如果認人程序有不當之處,可能會使有關結果無法呈堂為證據。

如果被告在認人手續中被認出,將可成為審訊的呈堂證據,在審訊中用作證明被告是犯案人。相反,如果證人在認人手續中無法指認任何人,或錯誤指認戲子為犯案人,控方便可能要考慮,是否有其他可靠證據,支持對被捕人作出檢控了。

辨認結果是證據之一,一般關於可呈堂性的法律原則同樣適用(詳見法律 101 文章)。如果有關辨認證據的損害效應 (prejudicial effect) 大於證據價值 (probative value),例如有證據顯示,證人是受到提示才認出被告,法庭仍可行使酌情權,拒絕接納辨認結果為證據。

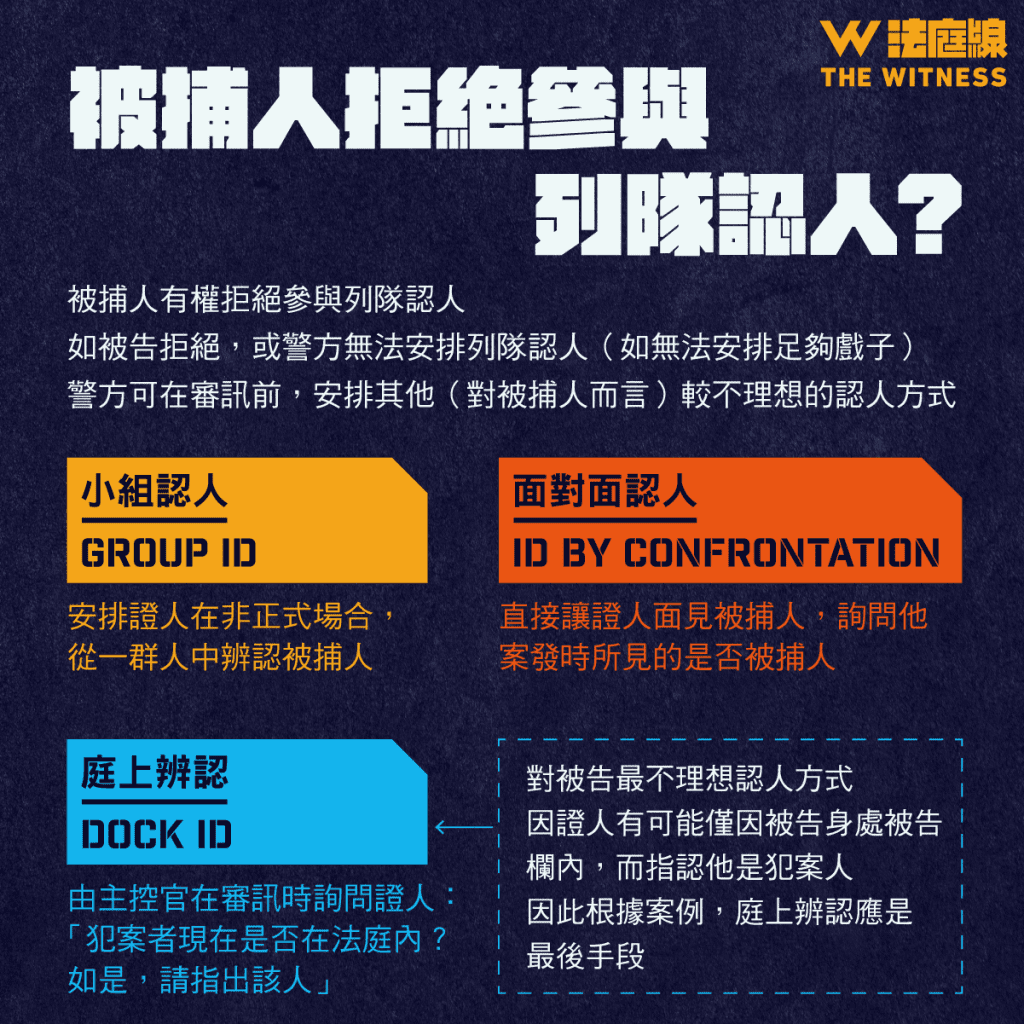

拒絕參與及其他辨認方式

被捕人有權拒絕參與列隊認人。不過,如果被告拒絕參與,或者警方無法恰當地安排列隊認人(例如無法安排足夠戲子),警方可在審訊之前,安排進行其他(對被捕人而言)較不理想的認人方式。例如是:

- 「小組認人」(group identification),即安排證人在一個比列隊認人更不正式的場合,從一群人中辨認被捕人;或

- 「面對面認人」(identification by confrontation),即直接讓證人面見被捕人,並詢問他在案發時所見的是否被捕人。

對被告最不理想的認人方式,是進行庭上辨認(dock identification),即在審訊時,由主控官在證人作供時,詢問證人「犯案者現在是否在法庭內?如是,請指出該人」。

此方式不可取,因為證人有可能僅僅因為被告身處被告欄中,而指認他是犯案人。正因如此,根據案例,庭上辨認應是最後手段。一般只有在以下情況,才會容許進行庭上辨認:

- 證人在案發後及審訊前,曾經以其他認人方式指認被告;

- 若被告拒絕參與列隊認人,及情況不容許在審訊前安排其他方式認人;或

- 辯方不太可能爭議犯案者的身分。