控方指串謀在《國安法》前形成

在公訴書上,控罪時間是由 2020 年 7 月 1 日(即《國安法》在香港實施的翌日)起,至各被告就本案被捕當日為止。不過控方指涉案的串謀早於同年 1 月,一場由戴耀廷、區諾軒、李永達、李卓人及黃浩銘出席的飯局上形成,其後不斷擴大,即各被告在不同時間點加入。

法官曾質疑控方提出的時間點,指根據區諾軒的證供,他在該場飯局一心為民主派爭取更多立會議席,才答應參與協調;至於運用否決權一事,按庭上證供,亦是直至同年 5 月的新東第二次協調會議之後,才成為重要議題。不過控方堅持串謀始於 1 月飯局的立場。

各被告何時加入串謀?

控方亦以書面呈交指稱各被告加入串謀的時間點,庭上未有讀出。但法官以鄭達鴻為例,透露控方指稱鄭加入串謀的首兩個日期,分別為 2020 年 3 月 25 日的公民黨記者會,以及翌日的港島首次協調會議。

但法官質疑按庭上證供,該次會議沒就運用否決權一事達成決定;主控周天行則答,仍有另外 7 個替代日子。換言之,控方就鄭加入串謀的時間點,合共提供了 9 個日期。

辯方就此提出反對。其中鄒家成的代表大狀陳世傑指出,控方提出「一堆日子」(alternative dates)供法官選擇,做法是不可接受,認為控方需就各被告加入的時間點有清晰的立場,而非提供「Plan A 至 Plan Z」的選項。

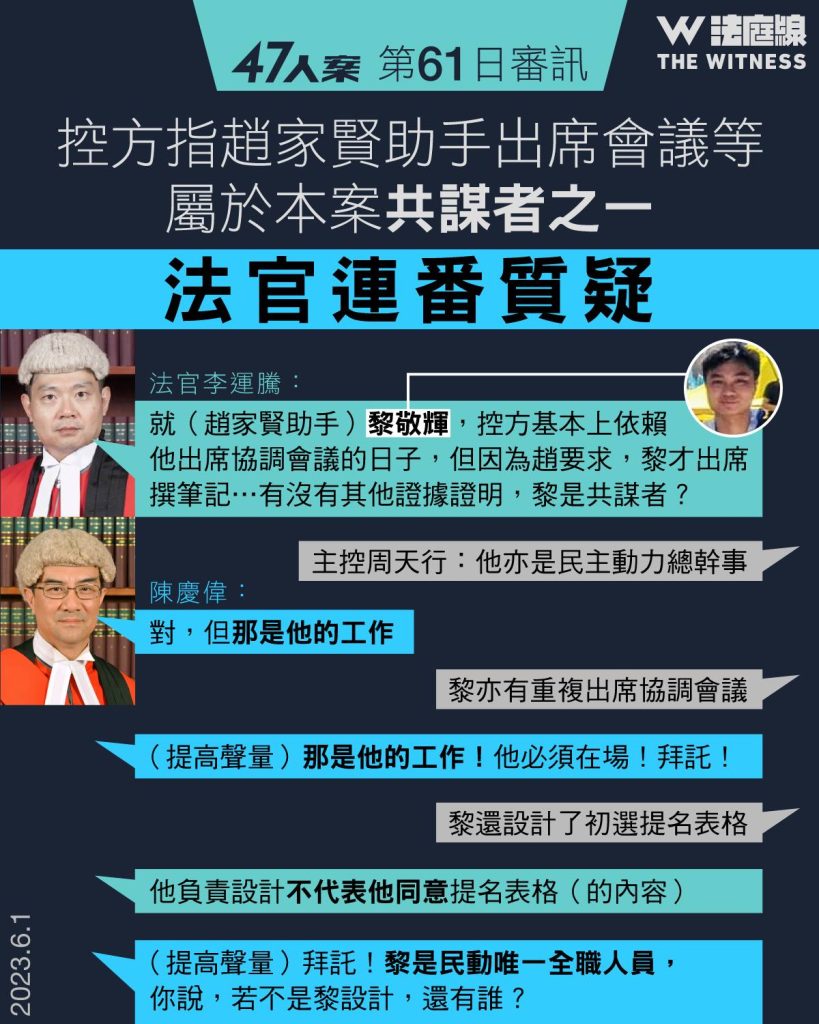

控方在審訊期間亦確認,將觀塘區議會前主席蔡澤鴻、「民主動力」總幹事黎敬輝以及公民黨郭榮鏗視為共謀者。該 3 人都沒有被控。

在《國安法》前的言行可否呈堂?

控方提出雖然《國安法》沒追溯力,但各被告在該法律實施前(即控罪時間之前)的言行,是構建串謀的基礎;又指該串謀具有違法的「共同目的」,而且各人在《國安法》實施後仍然持續進行。

控方引用不少在《國安法》前發生的事為證據,例如由區諾軒、趙家賢等從犯證人供述的各區協調會議過程、〈墨落無悔〉聲明在網上出現的經過等等,以證明串謀的內容、各被告的參與程度等等。

黎敬輝筆記等傳聞證據 又可否呈堂?

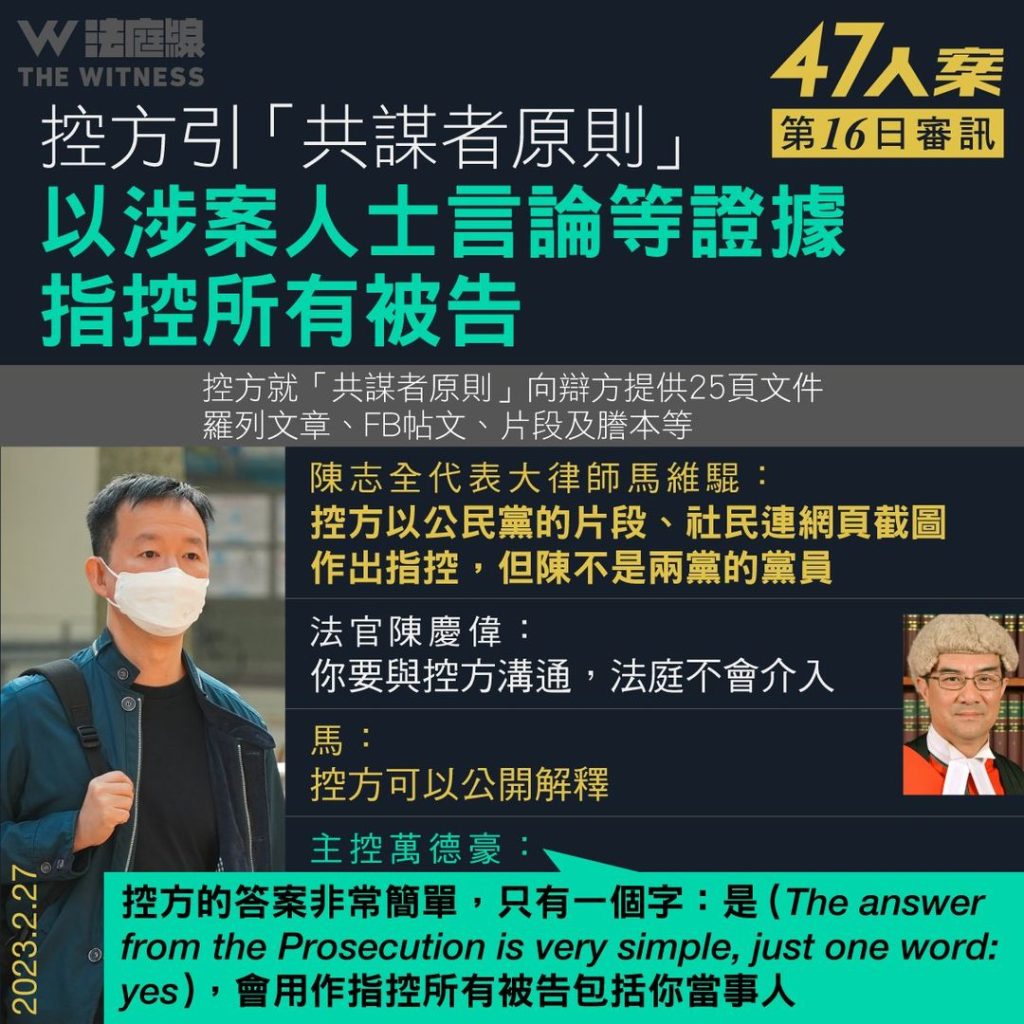

而就案中的「傳聞證據」,例如黎敬輝出席協調會議時所作的筆記,控方引「共謀者原則」欲將它們呈堂,用作指證各被告的參與程度。辯方則反對,指《國安法》前的言行不可能違法,故按照案例,相關的傳聞證據不能按「共謀者原則」呈堂。

傳聞證據一般在刑事審訊中是不可呈堂(法律 101 文章),但有例外情況。在本案中,若控方成功引用「共謀者原則」,相關傳聞證據就會變成可呈堂,即控方可依賴當中的內容(例如黎敬輝筆記指被告在會議上說過某些話),用作指證被告。

法官最後裁定,《國安法》前的傳聞證據不能按「共謀者原則」呈堂,即只可用作證明有對話、行為曾經發生,但不可依賴當中的內容。至於《國安法》後的傳聞證據,則可按「共謀者原則」呈堂。不過法官同時指出,若控方想推論被告的思想狀態,區諾軒等人的供詞已是直接證據。

回到控罪分析報道

(1)「非法手段」定義為何?應否以普通法原則詮釋條文?

(2)無差別否決政府預算是否《基本法》容許?

(3)特首解散立法會、政府運作癱瘓 在《基本法》機制下會否及如何發生?

沒有相關報道