控方指控各被告的一連串行為,屬於「顛覆國家政權」罪下的「非法手段」;而「非法手段」不一定涉及武力,亦有兩個層面,其一是違反刑事罪行,另一層面是濫用職權。

辯方在中段陳詞(法律 101 文章)及結案陳詞反駁,就「非法手段」的定義提出數項爭議,包括指必須與武力有關,故不適用於各被告的行為。辯方亦爭議,控方沒法證明串謀罪的元素,從而挑戰控罪的法律基礎。

沈士文:「非法手段」沒明確定義

代表林卓廷、黃碧雲的大狀沈士文提出,直至本地《釋義及通則條例》 第 3AA 條「對擁護《基本法》、效忠特區的提述」訂立之前,「非法手段」的定義在法律上處於「真空」狀態。而第 3AA 條是至 2021 年 5 月(本案控罪時間後)才生效,故對本案沒追溯力。

翻查條文,第 3AA 條的 (3)(f)(i) 至 (iii),訂明「無差別地反對特區政府提出的議案」,意圖以此逼使特首下台及推翻政府等行為,不屬擁護《基本法》。

主控萬德豪反駁指,第 3AA 條是將已有的定義訂為法例,但涉案行為此前已受法律規管;又指被告串謀藉否決預算案作為談判籌碼,逼使政府妥協,從常識而言不會是合法。

關文渭引普通法原則詮釋

指「非法手段」須涉武力

李予信的代表大狀關文渭,在辯方聯合陳詞時指,控罪條文寫法是「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段」,而參考終審法院索帶案應該引用「同類原則」,承接前段脈絡詮釋,「其他非法手段」必須與武力,即物理上的強逼或脅逼有關。

控方反對,指如果「其他非法手段」只限與武力有關,會收窄立法原意;又指當今社會可藉社交媒體散播謠言、操縱人民,危及國家安全,不一定涉及武力。

法官質疑辯方,指假如某人的作為帶有顛覆意圖,但不涉武力,例如以電腦病毒攻擊政府系統導致無法運作,仍不會干犯顛覆罪?關文渭同意,指該人或干犯「恐怖活動」罪,而不是顛覆罪;又稱「顛覆」意指推翻政權、系統,很難透過武力、威脅用武力以外的方式達成。

法官亦問及「同類原則」是普通法的詮釋方法,但《國安法》是由中央制訂,辯方何以認為該原則適用。關引「莊豐源案」為例,指終院已確立以普通法原則解釋《基本法》。

關又引終院在「呂世瑜案」指出,詮釋《國安法》時可參考全國性國安法律,但指《中國刑法》中的顛覆政權罪,並沒列出具體行為;關指正因如此,更顯得《國安法》中的「以武力、威脅使用武力」字句,有其用意。

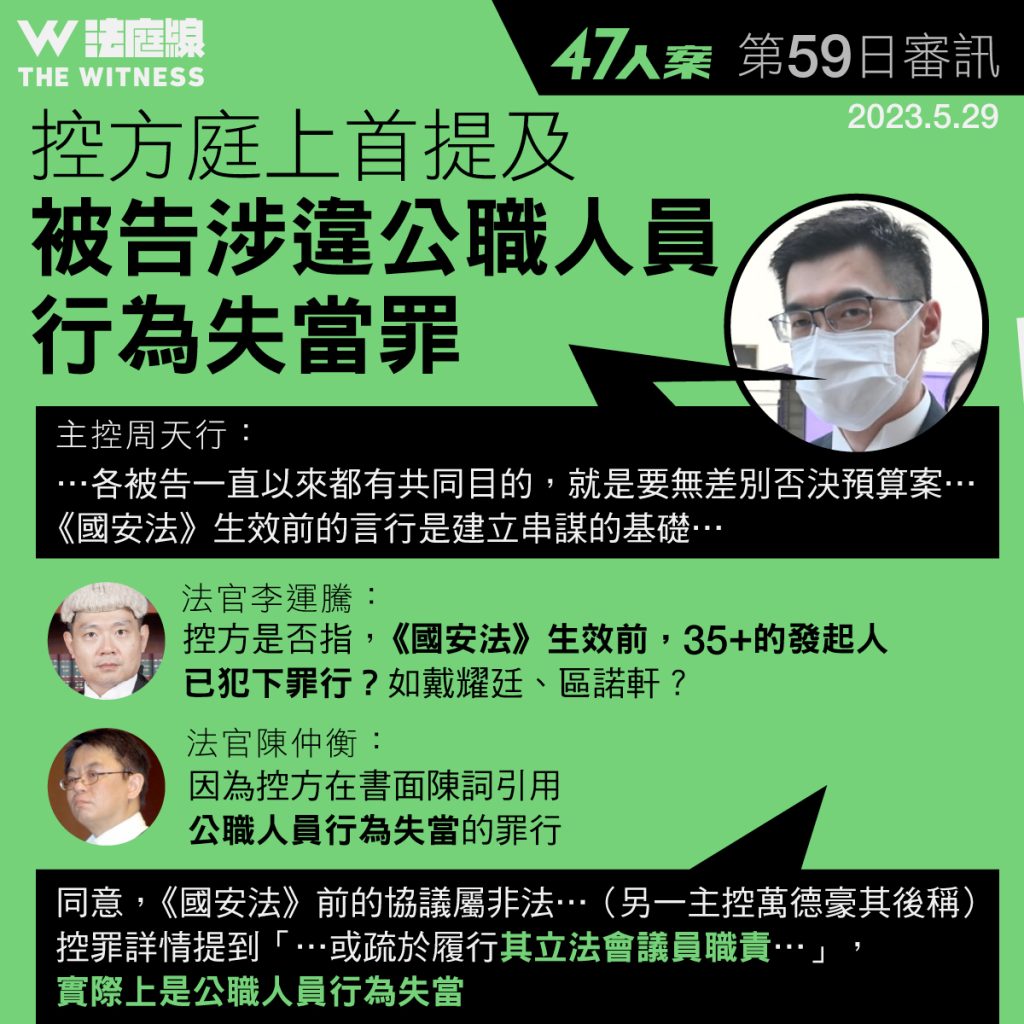

反對控方指控被告涉公職失當

控方在第 59 天審訊,在法官追問下首次確認,指控各被告在《國安法》生效前,已涉嫌觸犯「公職行為失當」罪。而在結案陳詞時,控方再總結指「非法手段」有兩個層面,除公職失當外,亦涉「濫用職權」,後者不必然涉及刑事罪行。辯方均予反駁。

沈士文回應指,「公職行為失當」罪與顛覆罪是完全不同,亦不相關;又指若控方一早提出,辯方就需以此為基礎抗辯,但控方沒有這樣做,而是在審訊逾 50 天後才提出,做法對辯方極其不公。

法官亦指出,控方在書面陳詞亦沒有提及公職失當的指控,只是在口頭答問時確認,而同案認罪被告的承認案情,都沒有提及這一點。

代表何桂藍的大狀 Trevor Beel 在結案陳詞指,控方在審訊期間才提出公職失當的指控,但早在開審前已說不會傳召相關證人葉劉淑儀作供;又指辯方亦希望能傳召專家證人,但法庭不會接納再提出爭議,故同樣地,亦不應接納控方所提出的公職失當指控。

馬維騉反駁控方指濫權屬「非法手段」

辯方亦反對控方指「非法手段」包含「濫用職權」。代表陳志全的大狀馬維騉舉例,若有大律師違反《行為守則》,例如沒有指出辯方案情,至多是瀆職、失職,但若說該大律師的行為是「非法」,就會太牽強。馬又指,「失職」在本質上不構成「非法」。

馬維騉提出,控方指控被告違反《基本法》訂明的職責,但失職本身不足以構成「非法」;控方當然亦可指控被告的作為旨在顛覆,但若是這樣,控方就必須證明被告的意圖,不止是否決預算案,而是有意圖顛覆政權。

Trevor Beel:「非法手段」必指刑罪行為

Beel 亦反駁控方,指「非法手段」必然是指涉嫌觸犯刑事罪行的行為,稱如按控方所指不必然涉及刑罪,會導致法例蒙上不確定性,有違普通法或法治,出現「你犯的罪就是沒有犯罪」(you have committed a crime by not committing a crime)的情況。

Beel 提出,若一個人做出的行為沒被列為刑事罪行,就不應被定罪。而若要證明被告有罪,必須證明他們於達成協議時必然知道涉案行為會構成違法;但在本案中,無差別否決預算案沒被法例禁止,被告亦從來都不認為他們的作為是違法。

Beel:被告沒實踐串謀協議的意圖

多位辯方大狀包括 Trevor Beel 都指出,被告不相信「35+」能夠達成,各自是基於不同原因參與初選,並沒意圖參與顛覆謀劃。不過法官質疑,縱使相信謀劃不可能實踐,亦非違法的辯解。

Beel 稱同意,但指出串謀罪的元素,除了要證明達成協議,亦須證明被告是具有意圖作出協議的行為。在本案中,被告根本不相信可取得立法會大多數議席,故從沒意圖實行控方所指謀劃的行為,故並無犯串謀罪。

回到控罪分析報道

(2)無差別否決政府預算是否《基本法》容許?

(3)特首解散立法會、政府運作癱瘓 在《基本法》機制下會否及如何發生?

(4)各被告何時加入串謀?可否以《國安法》前的言行舉證?

沒有相關報道