立法會法案委員會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》,擬規定包括社工、教師、醫護在內等 25 個專業範疇人士,遇到懷疑兒童受虐必須通報社署或報警,違例屬刑事罪行,罪成可處罰款,最高更可判囚 3 個月,政府指期望法案盡快通過實施。

當政府的保護兒童個案數字創 10 年新高,法庭案件揭示兒童受虐時,大多無力自保或主動求助,部分遺下長期創傷甚至失去生命,社會無疑有責任及逼切需要,為他們築起保護網。但眾多從事兒童工作的專業團體、社福機構,卻對草案內容仍有保留。

在《法庭線》訪談中,機構、業界代表從經驗出發,訴說強制舉報將如何影響與受虐兒童建立信任、合適時機介入,以及對立法後續配套不足的關注。立法強報虐兒是否一勞永逸?若我們不想悲劇重演,現時編織的安全網是否足夠?受虐兒童實際需要的,又是甚麼?

專題另一篇報道:

強制舉報虐兒立法 刑罰之外 業界、律師還關注甚麼?

一宗虐兒致死案 揭示系統的破網

2018 年 1 月 5 日,一宗虐兒案震驚香港社會。年僅 5 歲女童陳瑞臨(臨臨),在屯門家中被發現昏迷,送院同日證實死亡。她的生父和繼母經審訊後被裁定謀殺罪成,依例判處終身監禁,繼外婆則因虐兒罪判囚 5 年。

歷時 28 日庭審,揭露女童短暫一生中,與兄長長期遭受父母肢體及精神虐待,包括虐打、拋高搖晃、不給予食物、捆綁及通宵罰站等。驗屍報告顯示,女童全身新舊傷痕逾 133 處,傷口受細菌感染,導致最終敗血症死亡。

案件餘震不止,除了因情節殘暴,亦因《傳真社》揭發女童生前就讀的幼稚園,原來早有教師發現她有傷,曾拍照並撰寫報告。情況與校方聲稱並未發現女童受傷,故未有通報的說法相矛盾。判詞亦引述女童兄長學校社工供稱,曾在留意到男童傷勢後,警告其父母會報警,惟未能阻止悲劇發生。

前行政長官林鄭月娥於 2021 年《施政報告》提出立法強制通報虐兒個案,擬於 2023 年上半年提交立法會。草案在 2023 年 6 月初刊憲,同月中首讀,目前在法案委員會審議階段。委員會主席、工聯會鄧家彪早前受訪,表示期望於暑假前完成委員會審議。

勞福局多次強調法例須有阻嚇力,為兒童編織有效保護網,期望法案盡快通過實施。但從不同團體意見所見,不同持份者對強制舉報仍有關注。

其中香港社會服務聯會(社聯)去年 9 月提交意見書,雖對強制舉報表示支持,但同時建議草案應清晰和合理界定強制舉報門檻和範圍、增加可豁免舉報情況等。教育工作者聯會亦建議,當局應設立清晰指引,避免前線執行混亂及濫報,同時指出教育工作者缺乏辨識虐兒個案相關訓練,促請當局提供培訓。

港大病理學系臨床首席執業講師馬宣立,曾任法改會小組委員會成員多年,該委員會曾建議新訂「沒有保護罪」及提高現行虐兒罪最高 10 年監禁刑罰,加強保障兒童。

馬宣立關注,現時強制舉報草案涵蓋面廣泛,業界普遍缺乏如何辨識虐兒的經驗,尤其是涉性暴力個案,憂慮現時並非推行全面強報合適時機。

「我不是反對去做(強制舉報),但我希望可以一步步來…有很多我們可以做的事情,我們也還未做好。」

馬宣立說,「你(政府)是好意,為受害者著想,想幫他們,但我們未有那個 capacity。」

什麼是「虐兒」?由甚麼法例規管?

據社署現行指引,虐兒的定義是對 18 歲以下的人士作出、或不作出某行為,以致兒童的身心健康發展受危害或損害,並利用其與兒童之前的權力差異,例如年齡、身份等,而使兒童處於易受傷害環境的行為。

目前在本港,虐兒並非由單一條例規管,視乎性質及嚴重性,或被控不同罪行。大部分虐兒案涉《侵害人身罪條例》第 27 條之下、俗稱虐兒罪的「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪,但如涉及肢體傷害,施虐者亦可被控襲擊、傷人等罪;若涉性侵犯,或涉猥褻侵犯罪、亂倫、強姦等。而若導致兒童死亡,即屬誤殺或謀殺。一直有團體關注,認為香港欠缺一套整全保護兒童的法例。

社署設有保護兒童資料系統,以登記經轉介的虐兒或有危機個案資料。社署最新提交予財委會特別會議的數字顯示,2023 年新登記的保護兒童個案達 1,457 宗,創過往 10 年新高。

勞福局長孫玉菡解釋有關數字,認為舉報個案上升與審議中的條例草案,以及政府宣傳呼籲專業人士及早識別個案有關。不過兒童事務委員會非官方成員、港大醫學院臨床教授葉柏強則認為,顯示本港虐兒情況較十多年前急速惡化。

條例草案建議,強制規定有機會接觸兒童的 25 類專業人士,包括社工、教師、醫護人員、兒童院舍院長、牙醫、藥劑師等,如合理懷疑 18 歲以下的兒童「已遭受並仍遭受嚴重傷害」或「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」,須在「在切實可行範圍內」盡快作出舉報。

草案同時訂明免責辯護,包括如專業人員早前已就兒童遭受類似的傷害作舉報、合理地相信已有其他人舉報。另外,若專業人員能證明延誤舉報「符合該兒童的最佳利益」,而在延誤期間已採取「合理所需行動」以保障兒童利益,則免責於延誤舉報。

勞福局其後提出修訂,包括把首兩項免責辯護更改為豁免條文,以及加入條款,容許專業人士以合理辯解為由,不作舉報。(見另稿)

據政府提交立法會文件,強制舉報者須向社署轄下保護家庭及兒童服務課(FCPSU,行內俗稱「打仔組」)或警方作出舉報。而接獲舉報後,FCPSU 與警方會共同或獨立作出初步篩查;如證據充分,警方會著手刑事調查,社署則負責提供保護及支援服務。

草案原擬訂明,未有及時通報,最高判囚 3 個月及罰款 5 萬元,但被業界質疑刑罰過重。政府 5 月中提出修訂,刑罰改為「兩級制」,若經簡易程序定罪,只處罰款;經公訴程序定罪,則可處罰款及最高監禁 3 個月。當局解釋,較輕微罪行可循簡易程序定罪,情節嚴重則循公訴程序定罪。

當受害人不想報案 前線的兩難

虐兒本來隱蔽,一宗虐兒事件進入公眾視線,往往因其性質相當嚴重,導致兒童受傷甚至死亡。現實中,前線專業人士日常接觸到的個案,實際狀況、需要各有不同,亦非所有案件均會走到拘捕、審訊一步,更多的是由社工持續監察、介入及支援。

現時虐兒個案屬自願通報,申訴專員公署於 2019 年發表主動調查報告,指有意見認為通報機制不完善,「以致政府當局往往在悲劇發生後才能介入事件,而非及早作出預防」,建議探討強制舉報懷疑虐兒個案可行性。立法會研究亦指出,有意見認為立法強制前線人員在發現懷疑虐兒時舉報,有助及早識別需緊急調查和支援的個案,以及向潛在施虐者發出阻嚇信息,警告其虐兒行為容易會被揭發。

綜觀向立法會提交的意見書,不少社福機構的其中一項關注,是草案把強報個案的年齡劃線在 18 歲,可能過高。

主要支援 14 歲或以上性暴力受害者的風雨蘭,提倡修訂條文,降低強報年齡至 16 歲,並建議如果當事人年滿 14、主動求助並具作知情決定能力,亦豁免強制舉報。

「不同年齡層的兒童,他們在心智、自主性上,其實都很不同。」風雨蘭資深倡議主任簡敏棋說,「心智上未成熟、或連話也不懂說的小朋友,我們認同是絕對需要保護的。但對於大一點的青少年,他們有一定 decision-making 的能力,是否要舉報,其實他們可能有自己的判斷。」

處理虐兒個案往往複雜,在於很多時候,涉嫌傷害兒童一方,本是兒童依賴及信任的照顧者。據社署最新數字,去年新增保護兒童個案中,近六成半傷害兒童的人,屬兒童的父母、兄弟姊妹、繼父母、祖父母或親屬;只有一成三是與兒童沒有關係或未能識別的人,其餘為朋友、學校老師、教練、鄰居等。

簡敏棋觀察,相比曾受肢體傷害,要揭露自己曾遭受性暴力,受害人要衝破的關口往往更大,「很多社會的迷思、blaming — 甚至很多受害人會責怪自己,是不是自己有問題?是不是我不懂得保護自己? 」

「若我們貿然幫她做這個(舉報)決定,對她而言可能是一個很 traumatized 的經歷。」

簡敏棋聽過一些類似個案:遭受親人性暴力一段時間的事主,掙扎了幾年,終鼓起勇氣求助,但希望社工在自己成年、有能力搬離家裡前,不要報警。亦曾有求助人分享,中學時向社工透露遭父親性侵,但擔心一旦事情曝光,家中會失去經濟支柱,又或母親不相信、反責怪她「拆散頭家」。當時社工花不少時間與母親溝通,幫助母親接受事實。

「她(事主)最需要的,是有人相信她講的話。舉報與否,對她而言反而是其次。」

甚至有更難處理的情況,「(求助人)可能說,『不行,你報警,我就去自殺』,其實很多這些 scenario。」

簡敏棋相信,決策過程中尊重當事人意見很重要,「因為不論是要搬離家裡、或被家人責怪一輩子,最後要承受結果的都不是我們(專業人士),而是受害人。」

不過政府認為降低年齡門檻不符政策目標。勞福局回覆《法庭線》查詢指,若兒童定義由 18 歲下降至 16 歲,預期會令 11.4 萬 16 至 17 歲人士不受條例涵蓋,削弱舉報機制保護網,認為界定兒童為 18 歲以下「是較穩妥的做法 」。

現行機制下:如何決定通報與否?

「一開始個個(受害人)都不想報。」有多年兒童及青少年服務經驗、基督教信義會社會服務部助理總幹事竺永洪解釋,「如果(加害者)是街外人,當然肯報警拘捕他。但如果是家人的話,絕大部分人最初也不想報。」

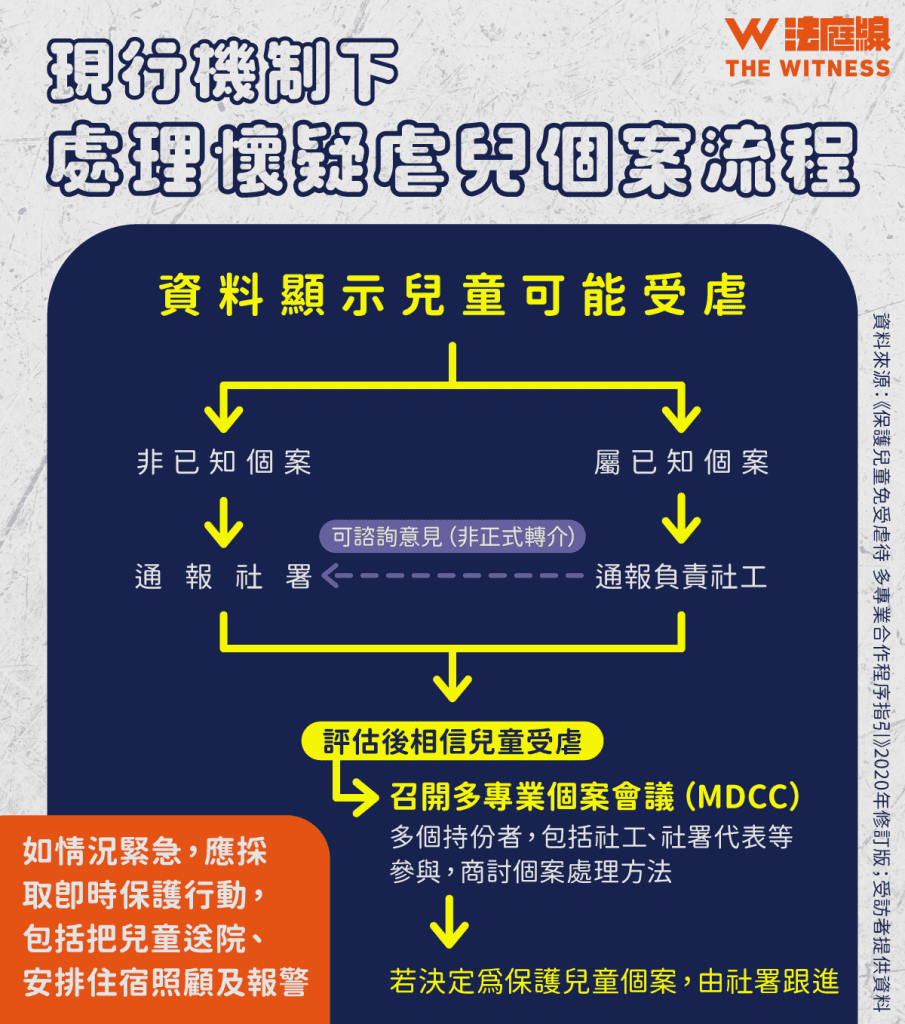

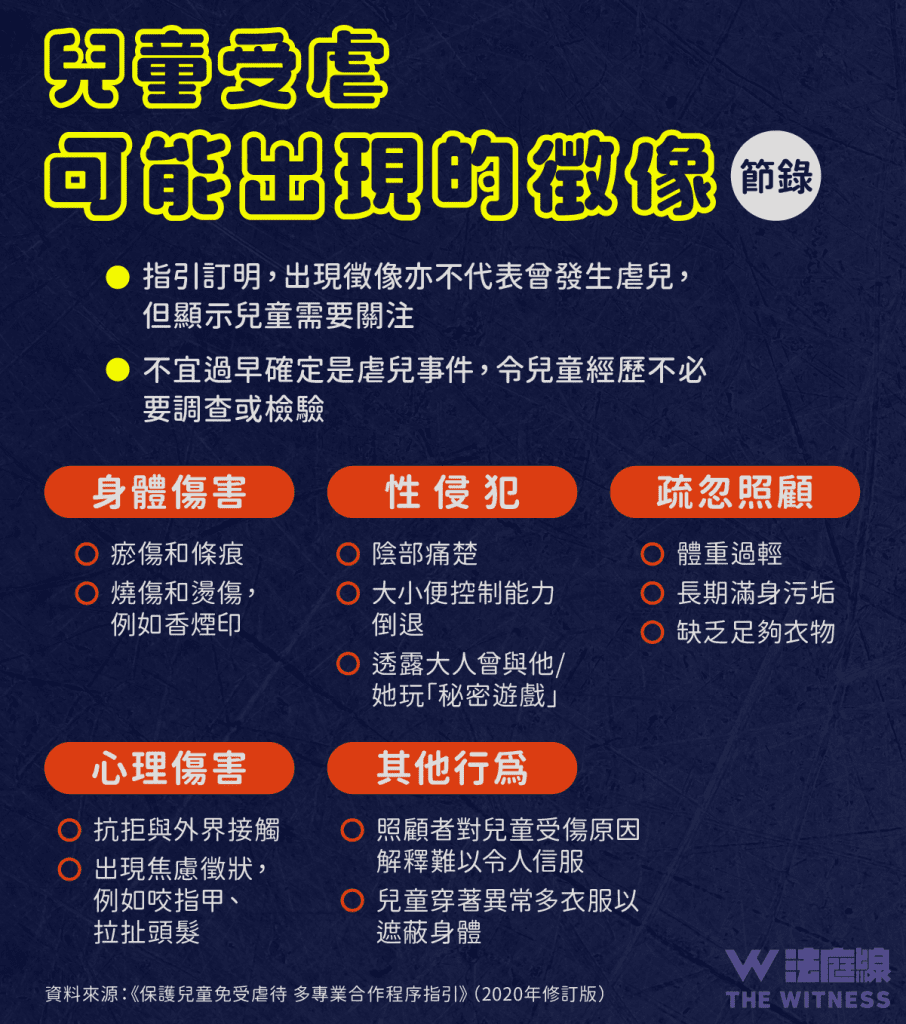

不過兒童或家庭的意願,一般並非通報與否的唯一考量。據 2020 年修訂的社署《保護兒童免受虐待 — 多專業合作程序指引》,在現行機制下,一旦學校、醫護、社工或其他機構發現兒童可能受虐,須評估情況,包括決定是否需採取即時保護行動,例如把兒童送院、送到宿舍或報警。

現行機制下,社署及警方的介入,主要是因應懷疑涉及刑事,以及需要動用法定權力,採取強制措施保護兒童。例如即使父母或監護人不同意,社署署長亦可授權將兒童或少年送往醫院治療,亦可帶往收容所或其他地方。

視乎情況,如有需要召開多專業個案會議,個案社工亦會聯同社署職員、醫務人員、教職員,甚至兒童及家庭成員在內不同持份者,商討跟進方法。不過竺永洪解釋,當社工遇到懷疑個案,實際上亦常諮詢 FCPSU 意見,社署會視乎嚴重性,建議他們需否採取進一步行動。

如果學校發現懷疑個案,根據教育局指引,即人員應通報校長,並徵詢學校社工或輔導主任意見,啟動校本應急機制,並遵照社署指引跟進或通報個案。

竺永洪認為,現行機制下,如果遇到明顯情節嚴重的個案,大部分社工已會按其專業判斷,作出通報,「有些個案,例如女兒被父親強姦,明顯是大家都知道要報的」。

社會福利署社工總工會主席梁建雄,現職社署轄下綜合家庭服務中心(IFSC)社會工作主任,亦曾任職 FCPSU。據梁觀察,近一兩年,社會特別是學校就懷疑虐兒個案通報 FCPSU,較過往頻密,反映業界關注度有所提高,亦較以前緊張。「現在(接獲通報)一定是輕症多。」梁指,「反而 FCPSU 同事有時會覺得:哇,這些都報?」

在行內工作 30 年,梁建雄認為,教育界、社福界等行業中,明知事態嚴重但故意冷眼旁觀的人,其實不多,「可能真的有幾個很差的人,但這不是行內普遍生態。」

在現行機制的眾多環節上,均有賴專業人士的判斷,決定下一步處理:要不要報警?需否向法庭申請命令?需否安排入住宿舍?多名受訪者均憂慮,擔心在立法後,業界日後在行使酌情權上,或趨向保守,甚至事無大小也通報。

憂慮立法造成濫報,除涉及人手及資源分配,更因在部分情況下,舉報或採取強制行動或造成反效果,有時未必是對兒童最有利的選項。

港大病理學系臨床首席執業講師馬宣立,同時是風雨蘭創辦人。本身是資深法醫,馬宣立以往日常工作,包括為虐兒受害人驗傷,取證供檢控之用。

馬宣立解釋,當醫院發現懷疑虐兒,處理流程是這樣的:急症室發現兒童傷勢有懷疑,會通知兒科醫生,兒科醫生同意可能屬虐兒,便會安排入住兒科病房,而大型醫院通常已有一位兒科醫生被指定為虐兒個案統籌醫生,負責與社工跟警方協調。

「醫生會解釋他的觀察,(傷勢)是輕微的、似乎『火遮眼』打的,還是打得好瘋,很多斷骨,甚至乎不是第一次受傷 — 嚴重性就會很不同。」

馬宣立指,如果兒童被送入醫院,好處是他已獲即時保護,家人無法強行帶走;各方亦會盡快開會,商討最合適處理方法,「嘗試達到一個共識,例如警方需要做什麼、需不需要又拉又鎖;或者社工可以看看家裡有沒有其他問題,需要提供輔導。」

「如果一來就一定要報警,整件事的 coloring 立即會很不同;或每次都『的』走小朋友去宿舍,也會衍生很多問題。」

「這些本來我們已有些配套,可幫助到這些小朋友,」馬宣立說,「你說現在的制度,是不是 perfect?不是,但行之有效。」

梁建雄提到,即使是社署內部處理個案,亦非事事通報 FCPSU,而是會行使其酌情權,判定個案是否嚴重至需要通報。

梁解釋,社署前線社工決定個案需否通報,一般以有否留傷痕作為標準。如果明顯只是一次性、父母一時「火遮眼」的行為,「家長本身平時都不是一個暴力的人,我們都未必會啟動機制。」

「以往我們可能會看一下小朋友傷勢,問他,『媽媽昨晚打你,你怕不怕?』、『這是媽媽第幾次打你?』」

了解情況,也視乎家長態度,如果意識到問題所在,「可能這次就叫媽媽跟小朋友道歉,我們也作出一些安全安排,例如叫爺爺嫲嫲多過來看小朋友、支援媽媽...也要安排小朋友參加活動,減少母親要照顧他的時間。」

「但現在訂立法例,可能日後大家行使酌情權的時候,就會更加不放心。」

來之不易的信任

包括社聯在內多個團體關注,條例草案訂明強制舉報門檻為當專業人士一旦有「合理懷疑」— 而非「合理相信」— 兒童遭受嚴重傷害,或面對受傷的實際風險;認為「合理懷疑」的門檻過低,或致個案過早或不適當時機舉報,影響部署或後續工作。

社聯建議書又提出,在法例中明文加入「以兒童的最佳利益為優先考慮」作為指導原則,若日後條文演繹出現爭議,法院應按此原則判決。

「第一時間報案,對兒童是不是最佳利益呢?」同時為社聯兒童及青少年服務專責委員會主席的竺永洪,解釋加入此建議的原因,「我們報案去找社署、警方要正式介入這一步,是純粹法律步驟要先行?在過程中會不會忽略了兒童利益?所以我們是多一點從這位置出發。」

竺說,社工行內常言「pacing(步伐)」很重要。很多時候,安撫當事人情緒、處理即時的危機,比舉報與否更為重要。

他說曾親身接觸一宗個案,懷疑孩子曾被虐待,但孩子死活不承認。至半年後她離開香港,才告訴社工:就是後父搞我。「她說,連媽媽都保護不了我?為什麼社工保護到我?」

竺說,這些情況下,讓孩子對社工有信心,願意求助,比衝着去舉報更重要,「如果年紀再小一點,12、13歲 ,究竟他夠不夠膽報(警)?如果他還要回去那個家生活,你如何令他有信心,我們會幫助他呢?」

「如果告訴我還要找警方,(他)只會更加驚。」

馬宣立提出另一例子:未成年少女懷孕,若未年滿 16 歲,嚴格而言男方已觸犯法例;但如果二人是情侶,不涉性侵犯,女生自行尋求墮胎,「那你幫不幫她?如果不墮胎,去 Mothers' Choice,要生出來,你又報不報警?」

馬宣立知道,一些醫生或不同意他的做法,「但如果動輒就報警,我如何幫助她?她會相信我嗎?」

竺永洪說,即使屬性質嚴重,以致提出刑事檢控的個案,若受害人未準備好,甚至突然改口供,導致技術性脫罪的情況,亦時有見聞,「你 pre-mature 去處理,小朋友不堅定,你要靠他去 testify 件事,他埋門一腳說:『no,沒有(發生)。』...這些都是要時間去部署、去處理的。」

近年亦有法庭個案,因年幼事主說法矛盾或事後改口供,被告最終脫罪。例如今年 4 月,一名 33 歲男子因涉以皮帶、衣架等虐打女友時年 8 - 10 歲兒子,審訊後被裁定虐兒罪成,惟男童在裁決後撰信自稱「講咗啲大話」、不想「冤枉無辜」。裁判官在覆核聆訊中,表示對信件真確性存疑,「令人懷疑有背後操作」,但基於疑點利益歸被告,改判無罪。

去年另一案,一名 54 歲男子被控多次非禮同居女友 10 歲女兒,被控猥褻侵犯及虐兒罪。由於事主庭上口供矛盾,案件被裁表證不成立,不過法官練錦鴻特別提到,事主被盤問時難忍受壓力,無法提供合理答案,法理上須撤銷案件,但法庭不滿意此做法,認為判決暴露司法制度缺點。

竺永洪亦憂慮,現時草案中如「盡快舉報」等字眼較含糊,乏清晰易明界線,有機會造成前線、尤其是資歷較淺社工在執行上混亂。加上有違法、除牌,甚至是監禁風險,不難想像專業人士為求不誤墮法網,都會選擇在最快時間舉報。

「以前(機制是)信賴你,相信你會根據專業判斷、合適的時間性去做,但現時有法例規管」竺永洪說,「行業生態一定會和以前不同。」

竺強調,沒正式通報,不代表機構斂手待斃,而是可能正嘗處理個案中,「等於看醫生,有時要多跑幾次,才驗出問題來,那你說是快還是慢?」

再進一步,風雨蘭關注,尤其對性暴力受害人而言,報警、把加害者定罪,是否即他們所需的正義?

據風雨蘭統計,該機構跟進的個案中,只有一半人選擇報案,另外未滿 16 歲的受害人,平均延遲 13.2 年求助。

「假設她被親人 sexually abuse,其實她最急切、最需要的,是要搬離住所,而這我們本來也會做的,總之就幫助她離開侵犯者。」簡敏棋說。

如果基於受害人難以承受上庭的壓力,或不想公諸於世,而專業人士沒有舉報,「是否都合理呢?At the end 他是在保護小朋友,只是沒有舉報而已。」

幾位受訪者都認同,嚴重如臨臨一案,社會無疑須責問:明明留意到傷痕,為何學校知情不報?為何女童缺課幾個月都沒有跟進?為何判斷不到情況嚴重?繼外婆冷眼旁觀女童受虐,終釀成無可挽回悲劇,應否探討提高虐兒罪罰則?

但與此同時,本港每年新增以千計虐兒個案,每宗個案情況、嚴重性各有不同,一刀切舉報,是否就是社會所需,保護兒童的方法?

馬宣立指,舉報是否最佳甚至是唯一方法,很取決個別家庭的情況,以及除報警以外,社會能為家庭提供怎樣的支援。

「很簡單說,如果施虐的人是家中唯一的支柱,舉報後,就立即會失去了這支柱。那麼我們的社會是不是有能力 step in,成為這個家庭的支柱?」

他問,「如果不可以,那其實我們在做什麼呢?」

缺位的配套 舉報非一勞永逸

隨政府提出修正案修訂刑罰及豁免範圍,法案於委員會開始逐條審議,立法似勢在必行。不過簡敏棋認為,現時社會討論,似乎都把焦點放在應否舉報上,「但其實舉報只是 one of the many。」

「舉報完之後,我們如何安排她的生活呢?有沒有給予足夠的 mental health support?我們現有的資源是否足夠去保護這些小朋友?其實還有很多問題,可能是更加需要討論的。」

多名受訪者指出,本港保護兒童配套措施,過去一直供不應求,其一關注是緊急安置宿位。據社聯意見書指,本港現時兒童緊急宿位長期爆滿,全港只有一間兒童收容中心,且缺乏中央輪候機制。梁建雄解釋,現行機制下,被界定為虐兒的個案會獲優先編配宿位,但仍需輪候 1 至 2 個月,期間兒童一般會獲安排留院,或由其他親戚照顧。

「現在已經不夠了,屆時只會更加不夠,(新通報的個案)這班人有需要,但原本輪候的人也有需要,那怎麼辦呢?」竺永洪說。

條例草案文件提到,社署正興建全新留宿幼兒中心,以應付可能增加的緊急安置服務需求。社署回覆《法庭線》查詢指,其中一所位於屯門區的留宿幼兒中心,預計將於 2024 年年底前投入服務;另外一所則在籌備中,預計可於條例生效前啟動,兩間中心合共額外提供 96 個服務名額,預期每年為 380 名有需要兒童提供緊急住宿照顧服務。

另外是人手問題。社署指,截至今年 3 月 31 日,社署社工職系編制共 2,499 個職位,當中 220 個為 FCPSU 職位,而整體空缺共 177 個。社署指,由於會按各單位工作需要靈活調配人手,故沒有備存 FCPSU 空缺分項資訊。

社署近日回覆立法會財委會提問,提到將於 2023 至 2024 年度增撥 2,410 萬元,用於開設 41 個常額職位,以增加立法後的執法及支援能力、為相關專業從業員提供培訓,以及加強宣傳和公眾教育工作。

梁建雄指,加上近年移民潮,青黃不接致前線經驗不足,立法後舉報個案預期隨之增加,「相信會帶來額外困難。」

除硬件配套,專業人士、以至社會辨識兒童受虐的敏感度,亦有待提升。

據梁建雄觀察,撇除如臨臨一類極端個案,有時一些應報沒報的個案,更傾向是源於社會缺乏敏感度,多於故意知情不報。

「他們真的不知道,這樣是要 alarm 專業人士的,要 alarm 警察的,... 他們要知道,這些(傷勢)其實是一些 signs,你不可以任由它。」

竺永洪觀察,就算理論上最熟悉的社工,專注不同範疇的社工,也不一定接受過相關培訓,遑論條例草案涵蓋的 25 個專業範疇。

「要避免嚴重的事故,我們經常強調要有 professional sense,專業的敏感度,而敏感度是需要培訓的。」

社署回覆財委會指,為應對新例,政府已設立電子學習平台,為相關專業人員提供網上自學課程及研討會。課程網頁顯示,課程共有 2 個單元,每個單元約 3 小時。

梁建雄認為,要熟悉通報程序不難,一兩小時就可學完,「但到實際上,如何辨識個案,還有在什麼情況下,如何去做報、還是不報的決定?這就真的需要業界一起去看,那條界線應劃在哪裡。」

不是所有人都是禽獸

訪談中,幾位受訪者常形容處理虐兒個案「複雜」— 不少案件都有著獨自的脈絡,故不論在辨識、介入、支援每一步,均講求謹慎、恰當、人性化的處理。

「坦白說,其實很多時候,大部分家長都不是禽獸」,竺永洪說,「我經常說,父母不理他,一走了之不好嗎?為什麼要勞氣呢?其實背後也是想教,只是用錯了方法。」

作為家長、作為社工亦然,「對人的工作很複雜,是需要 life-long learning 的。」

馬宣立認為,很多虐兒案,說到底是社會問題,「很多時候,如果你去看 — 破碎家庭、或媽媽和小朋友生父已分開,或媽媽工作很忙沒有時間去理小朋友,由第二個人負責照顧。」

竺永洪指,較高風險出現暴力的家庭,不少是低收入、家人有精神困擾,小朋友有特殊學習需要(SEN),或屬跨境家庭,「大家都有壓力,爆煲時,你很難期望他們可以好好的談。」

在行內 30 年的竺永洪認為,香港保護兒童工作,無疑仍有不少改善空間。

「有些個案是過身的,可能一年 2、3 宗,figure 上來說,不是很多。」竺說,「但如果有人說:『不是啊,(香港)做得很好』 — 那你如何回答,死了的 3 個人,是甚麼情況?」

過去數十年,香港保護兒童政策經歷好些演變。1986 年,香港曾發生「郭亞女事件」,當年社署破門進入葵涌一個單位,救出被疑患精神病母親鎖在屋內的女童。當年輿論質疑破門入屋必要性,以及是否濫權「拆散」母女。

「那時候開始引發社會的注意,即原本(大家)想,小朋友放在家裡、有家人照顧,是安全的。到後來發現,原來不一定的,甚至可能需要政府介入。」

從 80 年代談公權力應否介入家庭,到立法處理家暴問題,以至近年業內開始少強調個案是否「虐兒」、改為著重如何有效「保護兒童」,「我們一直是在演變、不斷修正的過程中。」

竺永洪認為,時至今天,如何養育孩子(parenting),很大程度上仍被視為家庭的責任。或現在是合適時候討論,社會應否為家庭提供更多支援,讓兒童好好成長,「parenting 有幾需要公共介入,或是否應該(由社會)共同承擔,我認為在這些概念上,我們應想得再闊一點。」

文 / 梁凱澄

攝 / TszHei Chan