一宗裁判法院上訴案件的判詞曾說道:「各級法院法官都不是『活在象牙塔內』……本席認為在法理上,裁判官完全有權就當時社會上持續有發生警民衝突;暴力示威者會用什麼裝備對抗警方的催淚煙;及暴徒們會使用什麼器具破壞公物等等,採取 『司法認知』。」

「司法認知」這個概念,尤其是應用於涉及公眾活動的案件時,近年引起不少關注。究竟甚麽時候,法庭可以引用「司法認知」?原來法律有幾種情況,法庭可以在毋須證據的情況下,接納一些事宜為案中事實,是哪幾種情況呢?

事實 vs 證據

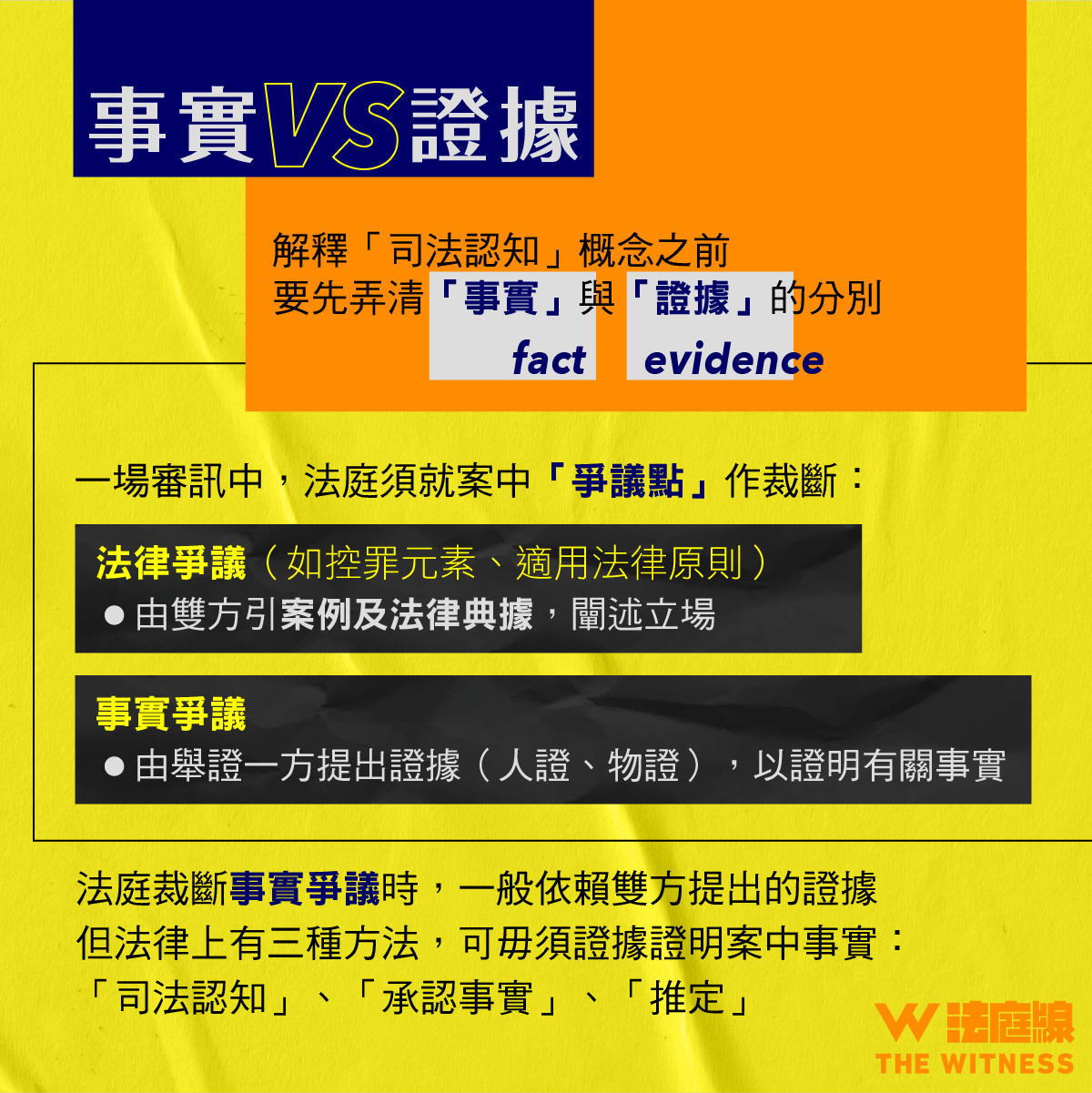

解釋「司法認知」的概念之前,先要弄清「事實」(fact)與「證據」(evidence)的分別。

一場審訊中,法庭須就案中的「爭議點」(issue)作出裁斷。爭議點分為法律或事實爭議。兩者的處理方式並不相同:——

- 法律爭議(如控罪元素、適用的法律原則),由雙方引用案例及法律典據,闡述立場

- 事實爭議,由肩負舉證責任的一方提出證據(人證、物證),用以證明有關事實

換句話説,案中的「事實」,需要以「證據」證明。法庭裁斷事實爭議時,一般只依賴雙方提出的證據。但是法律上有三種方法,可以毋須證據下,證明案中的事實,分別是「司法認知」、「承認事實」及「推定」。

「司法認知」

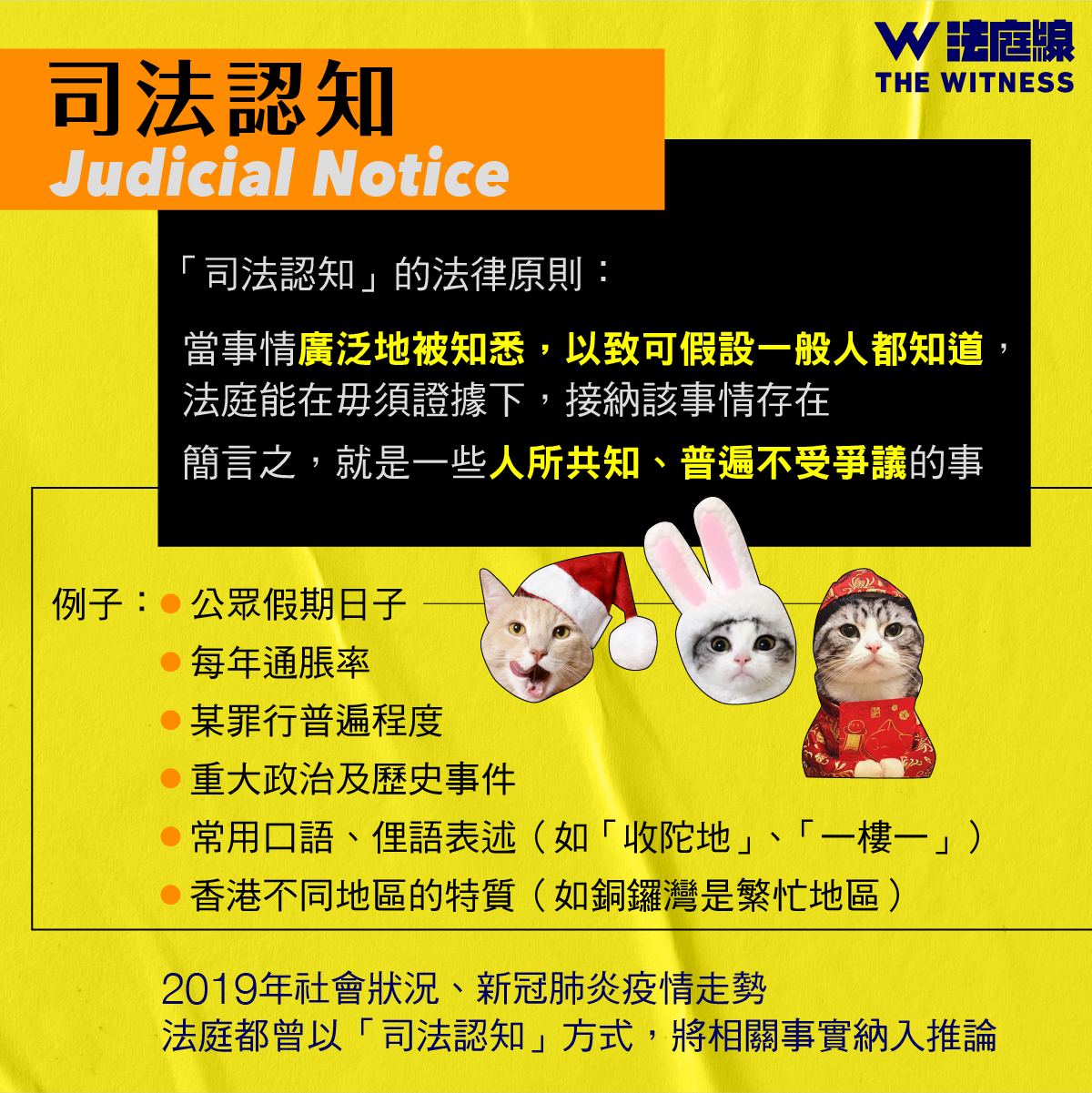

根據案例,「司法認知」(judicial notice)的法律原則,是當一件事情廣泛地被知悉,以致可以假設一般人都會知道的情況下,法庭就能在毋須證據的情況下,接納該事情存在。

適用於「司法認知」的事情,必須是眾人皆知(notorious),才毋須證據被確立。簡言之,就是一些人所共知、普遍不受爭議的事。

可以引用「司法認知」確立的事實不能盡列。常見例子如下:

- 公眾假期日子

- 每年通脹率

- 某罪行的普遍程度

- 重大政治及歷史事件

- 常用口語、俚語表述(如「收陀地」、「踩線」、「一樓一」)

- 香港不同地區的特質(如銅鑼灣是繁忙地區)

此外,2019 年的社會狀況,以至較近期的新冠肺炎疫情走勢,法庭都曾以「司法認知」的方式,將相關事實納入推論的一部分。

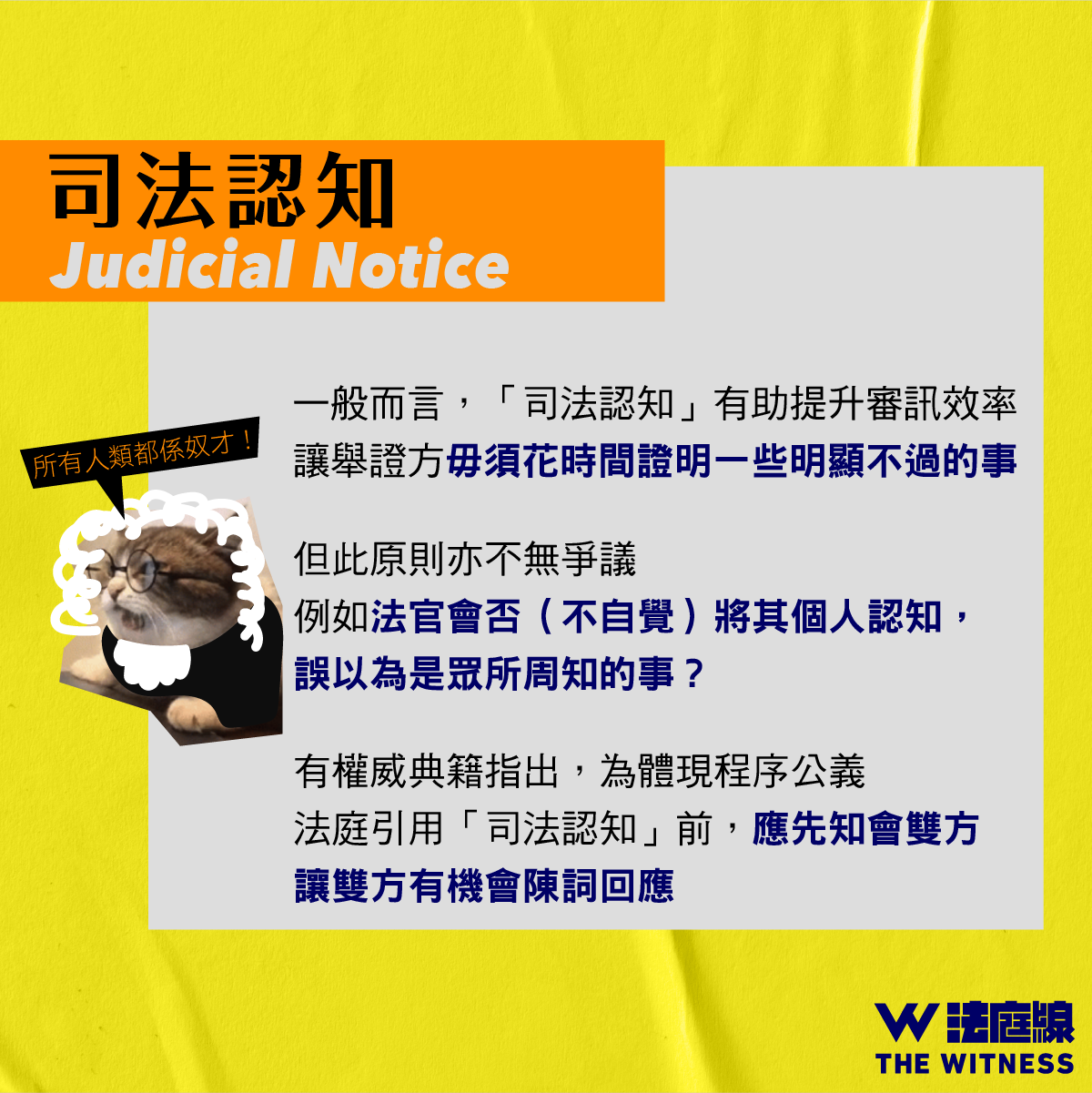

一般而言,「司法認知」有助提升審訊效率,讓舉證方毋須花時間證明一些明顯不過的事。但這個原則亦不無爭議,例如法官會否(不自覺地)將其個人認知,誤以為是眾所周知的事?有權威典籍指出,為體現程序公義,法庭引用「司法認知」前,應先知會雙方,讓雙方有機會陳詞回應。

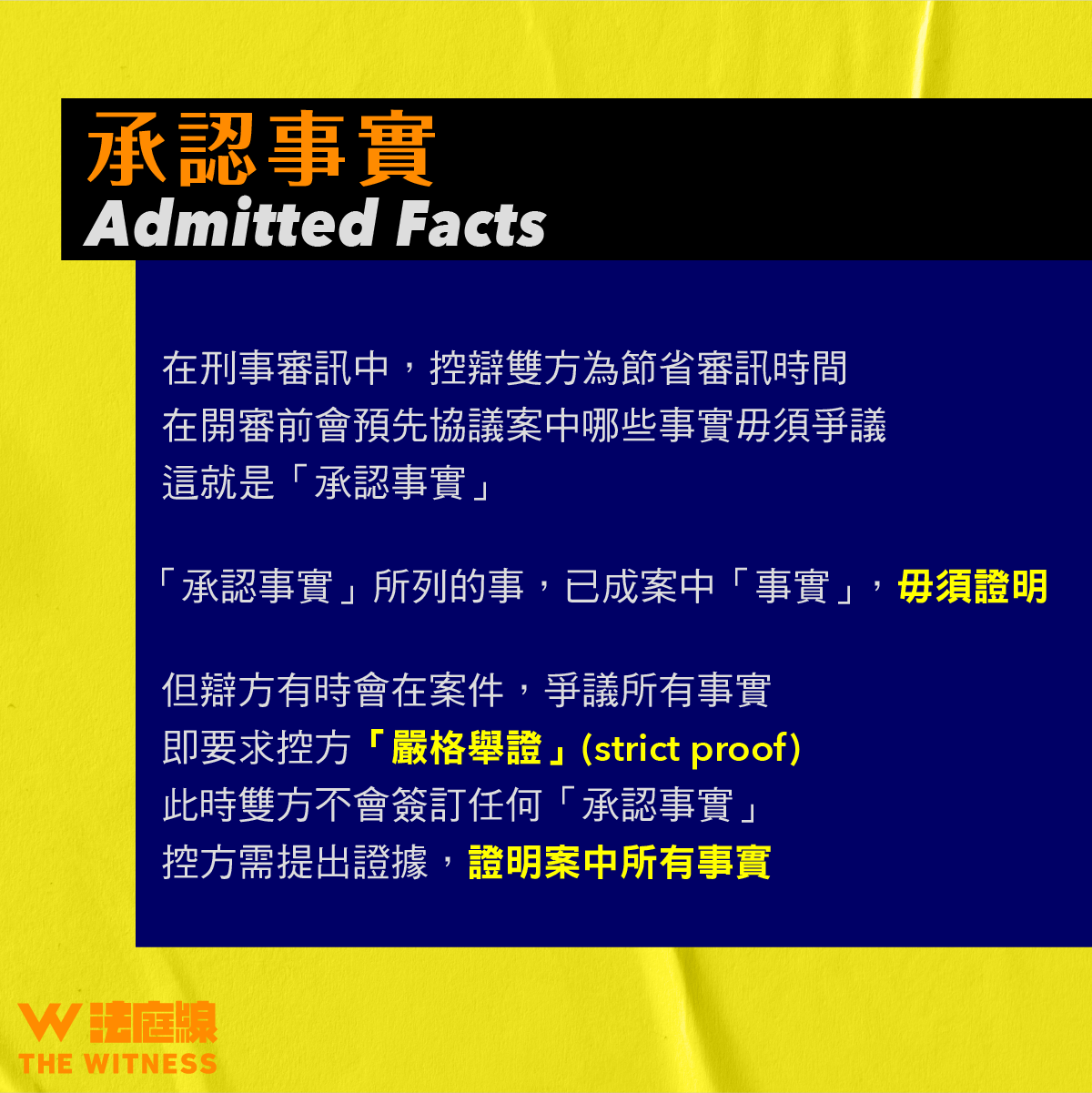

「承認事實」

「承認事實」(admitted facts),法律界又常簡稱「65C」,因為是雙方根據《刑事訴訟程序條例》第 65C 條所承認的事實。

在刑事審訊中,控辯雙方為了節省審訊時間,及將爭議點聚焦,在開審前會預先協議案中哪些事實毋須爭議,並將他們列出及簽署確認。這就是「承認事實」。

「承認事實」所列的事宜已成案中「事實」,毋須證明,並一直維持至上訴及重審。除非獲法庭許可,否則不能撤回。

但一些案件中,有時辯方會爭議所有相關事實,即要求控方「嚴格舉證」(strict proof)。此時雙方就不會簽訂任何「承認事實」,而控方需提出證據,證明案中所有事實。

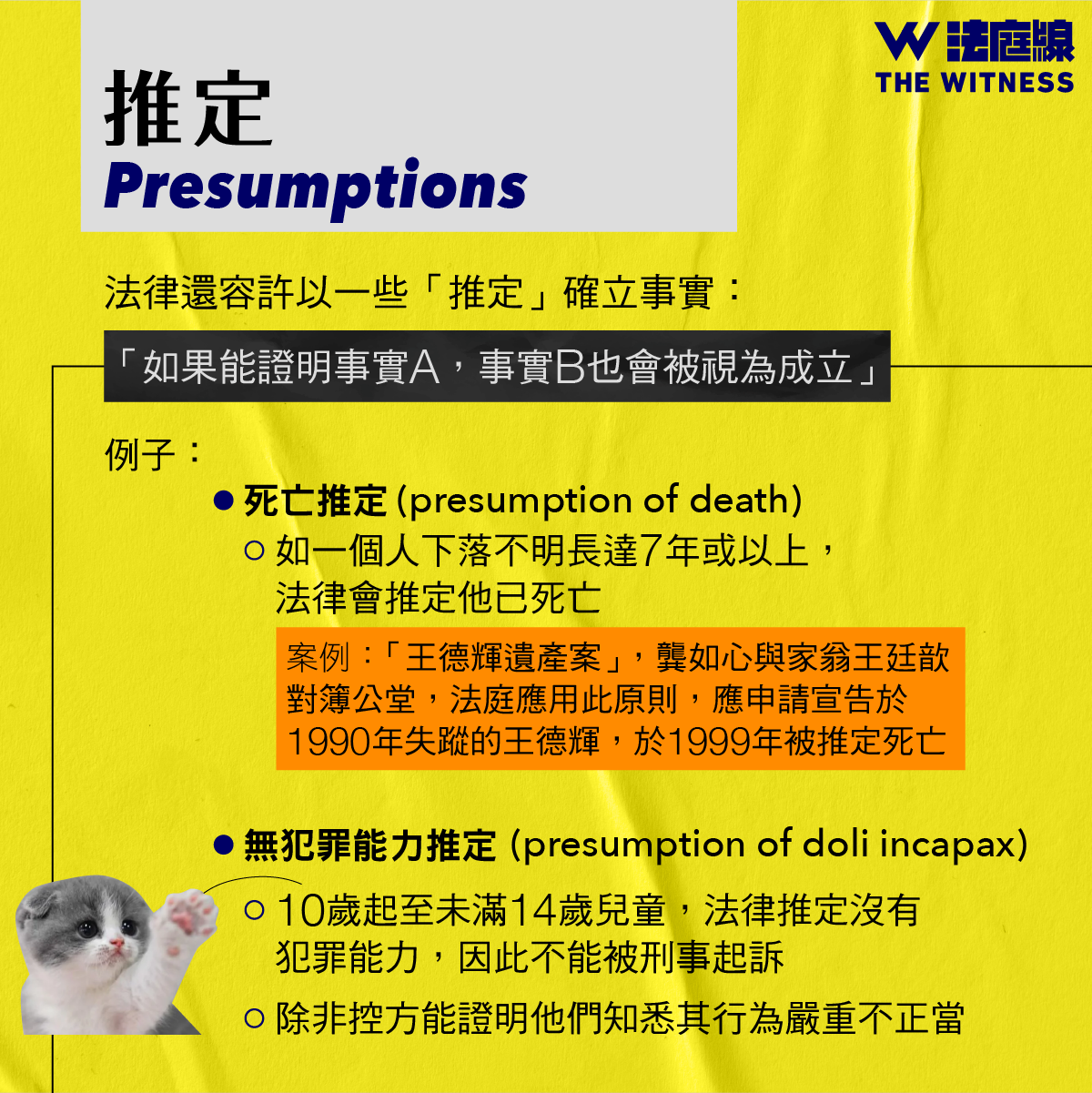

「推定」

法律還容許以一些「推定」(presumptions)確立事實。所謂「推定」,是如果能證明事實 A,事實 B 也會被視為成立,直至被相反證據推翻。但有些推定是不可推翻。

例子:

- 死亡推定(presumption of death):如果一個人下落不明長達 7 年或以上,法律會推定他已死亡。在龔如心與家翁王廷歆對簿公堂的「王德輝遺產案」中,法庭便應用此原則,應申請宣告於 1990 年失蹤的王德輝,於 1999 年被推定死亡。

- 無犯罪能力推定(presumption of doli incapax):10 歲起至未滿 14 歲的兒童,法律推定他們沒有犯罪能力,因此不能被刑事起訴,除非控方能證明他們知悉其行為屬嚴重不正當。(亦見法律 101|「教導所 / 勞教中心 / 更生中心」何時適用?)

本文章獲「文化及媒體教育基金有限公司」公民採訪教育基金項目贊助,內容不代表機構立場。文章版權屬於本媒體,並於標明出處、非商業的情況下,授權他方自由使用。