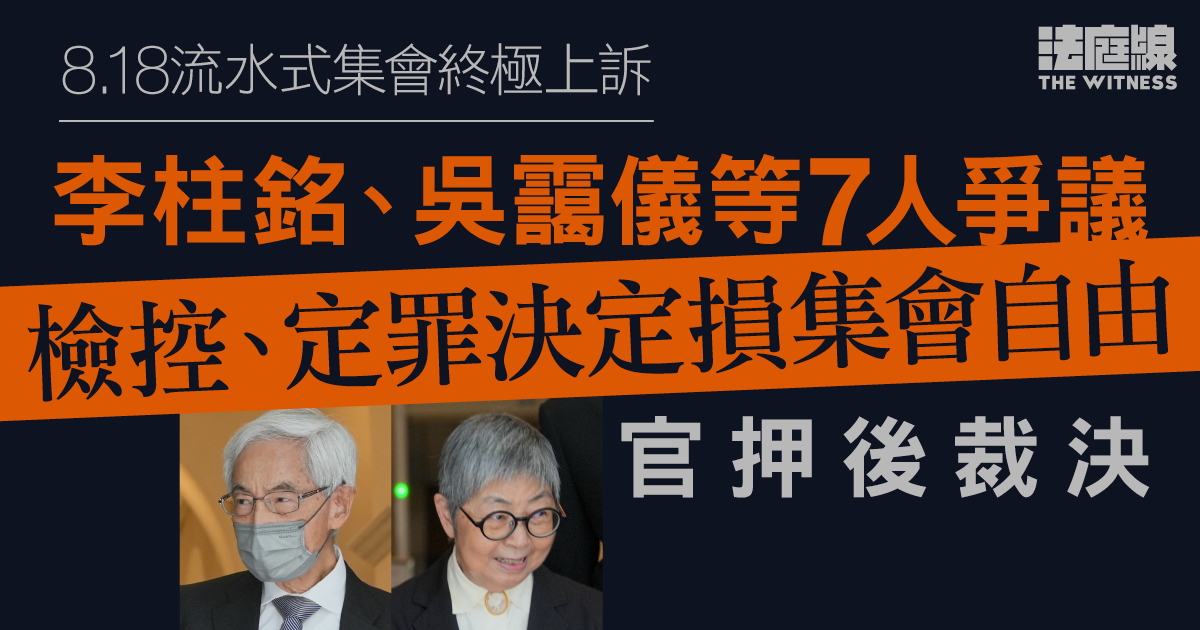

2019 年 8 月 18 日,民陣在維園舉行流水式集會,黎智英、吳靄儀等 7 名民主派人士,經審訊後被裁定「組織」及「參與」未經批准集結兩罪罪成。上訴庭裁定 7 人「組織集結」上訴得直、撤銷定罪;「參與集結」罪則上訴失敗、維持定罪。被告一方上訴至終審法院,案件周一(24 日)在終院聆訊,法官押後裁決。

各人針對「參與集結」定罪上訴,其中的法律爭議,牽涉英國最高法院近年兩宗案例訂明的「執行相稱性」原則,是否適用於本案。上訴方力陳,拘捕、檢控及定罪等均須符合相稱性,法庭在定罪及判刑前,應考慮本案所有因素,包括當日集結和平、警方亦無驅散。

律政司一方則指,警方已進行相稱性評估,質疑上訴方稱,即使上訴人參與集結,但因定罪不相稱可獲判無罪,說法屬「搬龍門」,破壞立法原意。首席法官張舉能亦質疑,假設法庭接納上訴方說法,即法庭須審視定罪本身是否相稱,無論上級法院批准或駁回上訴,該決定亦受相稱性原則審視,「那麼這自我審視過程何時才完結?」

上訴人黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘,分別由資深大律師余若薇、何沛謙、潘熙、彭耀鴻、大律師吳宗鑾、譚俊傑、董皓哲、唐樂山、陳志剛、高麟、黃宇逸、楊嘉瑋及郭智朗代表。政府一方則外聘資深大律師余若海、大律師林芷瑩、高級檢控官吳加悅及劉允祥代表。

案件由首席法官張舉能、常任法官李義、林文瀚、霍兆剛,以及非常任法官廖柏嘉審理。

何俊仁、李卓人均有到庭

李柱銘、吳靄儀,以及正因另案還押的何俊仁及李卓人周一均有到庭,其他人則未有到庭。何俊仁、李卓人坐在被告欄內,分開前後兩行,由多名懲教人員看管。

何俊仁身穿黑色風衣,頭髮稍長,左邊頭髮微微翹起。李卓人則身穿深藍色外套,閱讀文件時戴著眼鏡,間中咳嗽。二人被分開坐在前後兩行,時而交談,看來精神不俗。開庭前,吳靄儀、李柱銘和其他親友、律師先後走近被告欄,與二人打招呼寒暄,吳靄儀雙手合十、微笑,獲何、李二人合十回應。開庭後,李柱銘坐在旁聽席上最接近被告欄的位置。

終審法院今年 2 月就被告一方提出的法律爭議批出上訴許可。該法律問題涉及,終審法院應否採納英國最高法院在 DPP v Ziegler (SC(E))和/或 Reference by the Attorney General for Nothern Ireland – Aborting Services (Safe Access Zones) 判詞中,有關「執行相稱性」(operational proportionality)測試的判例。

翻查兩案判詞,英國最高法院採納歐洲人權法院看法,指拘捕、檢控、定罪及判刑等,全屬《歐洲人權公約》定義下對人權的「限制」,因此必須符合相稱性。法庭需評估每宗案件案情,決定有關限制,包括檢控決定及定罪,是否符合相稱性。

余若薇: 終院05年梁國雄案未有定案

代表黎智英的余若薇指,原審法官以 2005 年終審法院「梁國雄案」已裁《公安條例》合憲為由,未審視本案獨特情況,錯誤混淆「系統相稱性」(梁國雄案爭議)及「執行相稱性」(本案爭議)兩項測試,認為「梁國雄案」並未排除上訴方就執行層面提出挑戰。

余若薇指,8.18 當日警方以有機會被暴力示威者「騎劫」為由,反對民陣遊行申請,但當日最終和平,被告不應被最終未實現的風險影響罪責。

余指,「梁國雄案」僅牽涉組織未經批准集結罪,並未排除就參與罪上訴的可能;又指,不爭議上訴人事前未獲警方批准參與集結,但認為此一違反,不會直接令檢控及定罪變成相稱,法庭仍有責任審視有沒有過分侵害參與者的基本權利,「如果既有的憲法權利(entrenched constitutional rights)必須獲警方批准,那就不再是既有權利」。

潘熙:拘捕、檢控及定罪等均須符合相稱性

代表梁國雄的潘熙陳詞時指,任何對行使和平集會權利的干預,包括警方決定是否作出拘捕、檢控決定,以至法庭定罪與否,都應受相稱性原則審視。

潘熙指,法庭在定罪及判刑前,應考慮本案所有相關因素,包括 8.18 當日集結完全和平、警方亦無驅散等,並審視定罪會否構成對基本權利不合比例限制;又強調,執行相稱性應根據個別案件情況逐一考慮。

首席法官張舉能質疑,按本港憲制框架,檢控與否由律政司決定,不由法庭干預;張又指,若被告認為即使所有控罪元素得以證明,法庭仍應審視定罪是否相稱,等同邀請法庭繞道而行,變相檢視檢控決定,質疑這是否《基本法》的設計原意。

上訴方指法庭屬政府一部分、受《人權法》約束

張舉能嚴詞反駁

潘熙陳詞時提到,《香港人權法案條例》訂明該條例約束「政府及所有公共主管當局」,包括法庭,張舉能隨即打斷,質疑司法機構是否政府一部分。潘解釋律政司一方不爭議此詮釋,被張舉能質疑「那麼我們(的看法)呢?」,又指視司法機構為政府一部分說法不符《基本法》,批評說法令人震驚(startling)。

彭耀鴻:法院是人權最後把關者

代表何俊仁及李柱銘的資深大律師彭耀鴻陳詞指,歐洲有大量案例顯示,即使是本身未經批准、故不合法的集結,都不等同自動失去基本權利保障;而根據警方記事冊,案發當日參加者最終有序散去,即使是案發當日,警方亦認為毋須驅散或拘捕,「那何來 — 在一個民主社會 — 在案發多日後去檢控、定罪及判處一段不短的刑期是必須的呢?」,認為終審法院必須解答此問題。

張舉能問彭,其意思是否律政司一開始就不應檢控?以及是否即使律政司作出檢控,法庭亦不應定罪?背後的理據為何?彭確認,並指法院有責任保障基本權利,並且是最終把關者(gatekeeper)。

多名法官提出質疑

上訴方多名律師陳詞期間,幾位法官屢提出質疑。常任法官李義指,據此前終審法院案如 2005 年「梁國雄案」及今年鄒幸彤六四煽惑集結案案例,上訴人已可就不反對通知書制度合憲性(Rule challenge)、以及警方決定合法性(Decision challenge)提出挑戰。李義質疑,被告在原審未成功挑戰《公安條例》合憲性,亦未有挑戰警方決定,但在完成審訊後,再就定罪提出相稱性挑戰,直言「我認為這很困難。」

張舉能亦質疑,假設法庭接納上訴方說法,即法庭須審視定罪本身的相稱性,那麼無論上級法院批准或駁回上訴,該決定亦受相稱性原則審視,「那麼這自我審視(self-examination)過程何時才完結?」

張舉能又關注,一旦法庭接納英案例訂明的相稱性原則,這將延伸至本港所有法例,而不止於《公安條例》,將會對本港法律造成巨大影響(tremendous impact)。

林文瀚質疑:法庭只能據法律行使職能

常任法官林文瀚在何沛謙陳詞時關注,定罪與否並非法庭獨立的決定,法庭只能根據法律行使司法職能,質疑上訴方指定罪同受制於受相稱性原則。

何沛謙回應指,其立場為即使制度本身合憲、警方決定合法,法庭把被告定罪是否相稱,是另一個問題。何又強調,香港法庭一直以來都謹守憲制承諾,即香港法律會以與其他文明國家看齊的方法作出詮釋。張舉能回應指,此陳述過於寬泛,無助法庭解決目前議題。

何沛謙陳詞時強調,本案被告行為完全和平,當日有大量市民參與集會,依然沒有任何暴力事件發生,參照歐洲人權法院案例原則,任何針對本案的定罪,都必然屬不相稱。

余若海:警方已評估相稱性

代表律政司的資深大律師余若海指,「梁國雄案」提到,本港法規獨特之處是,需要平衡基本人權、國安及社會秩序。他指,上訴方引用的歐洲案例所涉人數較少,已可作出規限,而本港《公安條例》,只規限 30 人以上的遊行,認為兩者情況不同。

余若海指,根據《基本法》第 39 條,《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港,香港居民享有的權利和自由,除依法規定外不得限制。因此,法庭會審視規例及行政行為的相稱性,可見《基本法》已確立相稱性測試。

他又指,在 2019 年的香港社會情況,和平集會很容易演變成暴力衝突,例如同年 6 月至 8 月期間,已發生 18 次暴力衝突。他指,警務處處長考慮遊行、集會申請時,已進行相稱性評估,警方亦沒有禁止 8.18 維園集會,只會禁止集會後的遊行。

余若海質疑上訴方說法「搬龍門」

余若海另引述「鄒幸彤案」指,警方在決策過程中,及時作出禁令等合理決策,旨在避免任何不確定性。無論被告在幾個月後的刑事訴訟,是否成功質疑該禁令的有效性,都不會產生不確定性。

他強調,本案控罪元素已達致平衡相稱,上訴人高舉橫額,走在遊行隊伍最前方,是故意違反警方規定。他質疑上訴方稱,即使上訴人參與集結,但因定罪不相稱可獲判無罪,說法屬「搬龍門(moving the goalposts)」,亦破壞預防性立法的原意。

余若海重申,若法庭定罪前「自我審查(self-censorship)」,要評估律政司起訴、法庭定罪是否相稱,屬於謬誤 (fallacy)。

5 名法官聽取雙方陳詞後,押後頒布裁決。

去年上訴組織未經批准集結罪得直

終院拒律政司上訴

梁國雄、黎智英、李卓人、吳靄儀、何俊仁、李柱銘及何秀蘭在原審,被裁定「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」兩罪成,判囚 8 至 18 個月,其中李柱銘、吳靄儀、何俊仁獲判緩刑。

上訴庭於 2023 年 8 月頒判決,裁定 7 人「組織集結」定罪上訴得直;「明知而參與集結」的定罪及刑期上訴則全部駁回,眾人獲減刑 3 至 6 個月。

雙方不服上訴庭的裁決,分別申請上訴至終審法院。終審法院於今年 2 月駁回律政司上訴許可申請,並就被告一方爭議《公安條例》執行相稱性議題批出上訴許可。

FACC2-6/2024