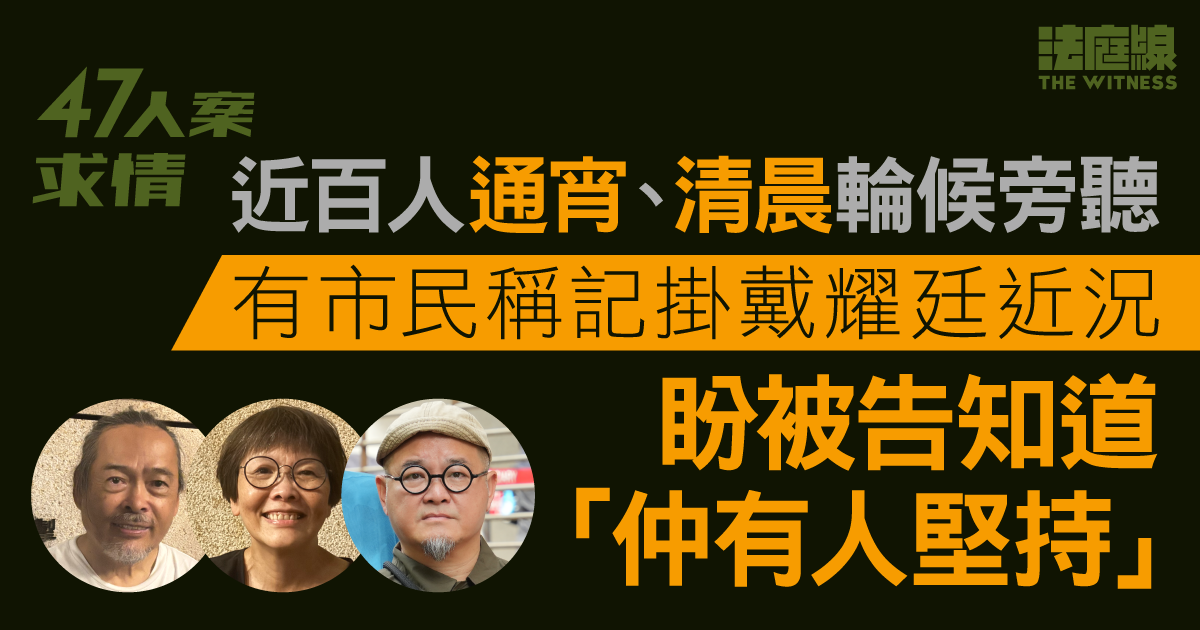

47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪,認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟,以及審訊後罪成的吳政亨,周二(25 日)在西九龍裁判法院展開求情,料需時 3 天。大批巿民在法院外輪候旁聽席,排首位的巿民前一晚已到場,至周二早上約 8 時,已有近百名巿民。

戴耀廷被捕後 3 年久未露面,數名巿民表示記掛戴的近況,希望到庭表達「最起碼嘅支持」。其中一人與戴有書信往來,他形容戴表現豁然開朗,在獄中過著平安的生活,「肉體被困住但係心靈係釋放」。

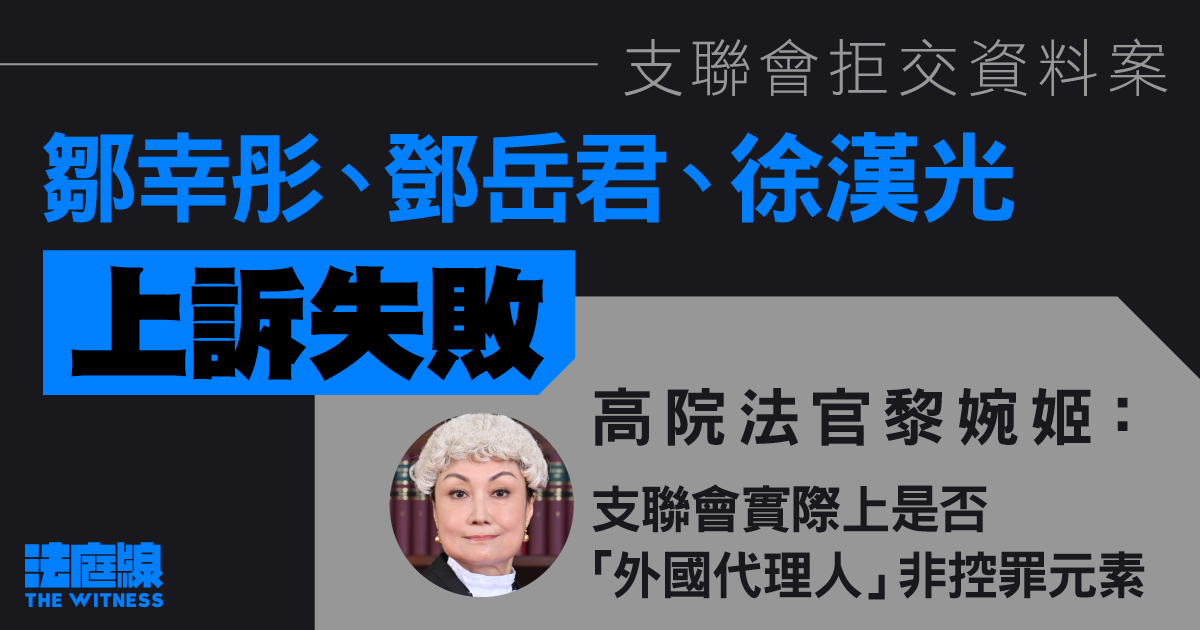

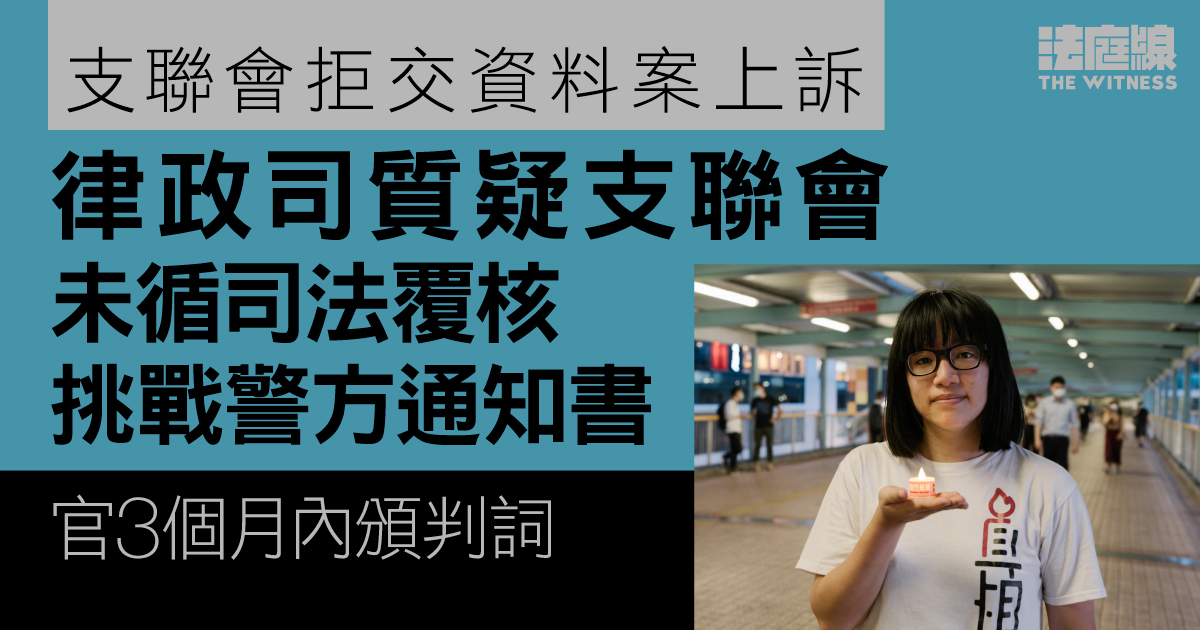

多國領事館均有派代表旁聽,包括英、法、澳及瑞士等。前支聯會常委徐漢光、前立法會議員邵家臻、政治漫畫家尊子、以及同案無罪被告劉偉聰亦有到庭。劉偉聰指他是處理另案,與 47 人案無關。邵家臻則指,幾年來陪伴各被告度過被捕、審訊,「去到呢個階段,都唔應該缺席啦係咪?」。

身在現場 見證記錄