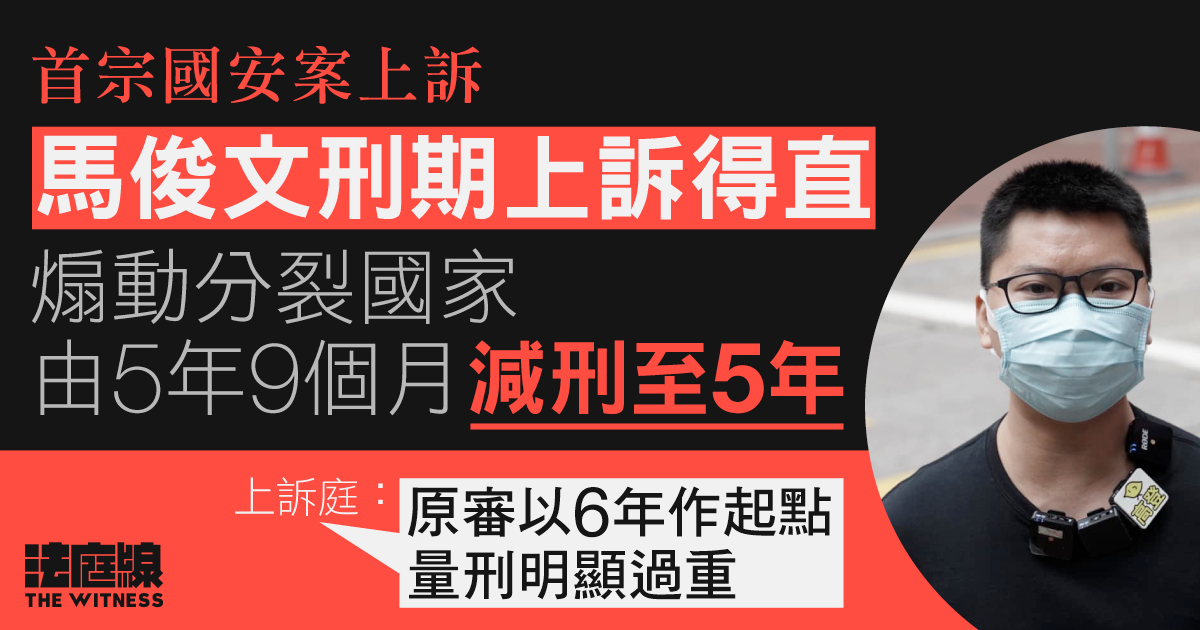

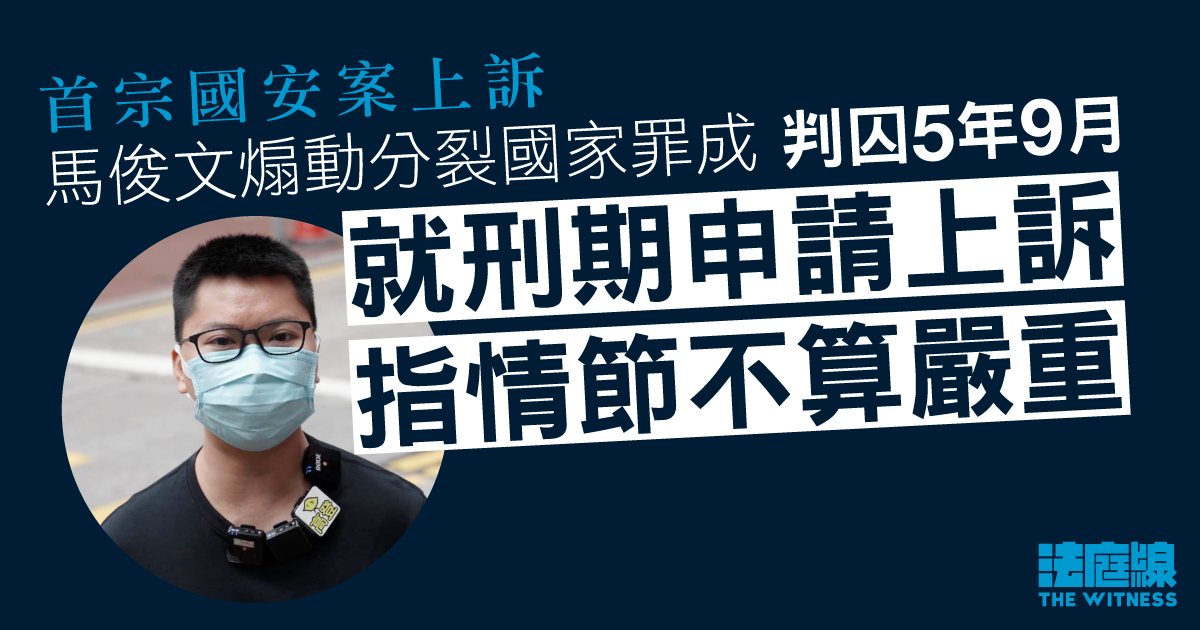

綽號「第二代美國隊長」的馬俊文,被指多次叫喊港獨口號、展示港獨標語,「煽動分裂國家」罪成判囚 5 年。馬原定今年 3 月在行為良好減刑下提早獲釋,惟在《維護國安條例》(下稱「23 條」)新安排下,他未能提早釋放,最遲延至 2025 年 11 月刑滿。

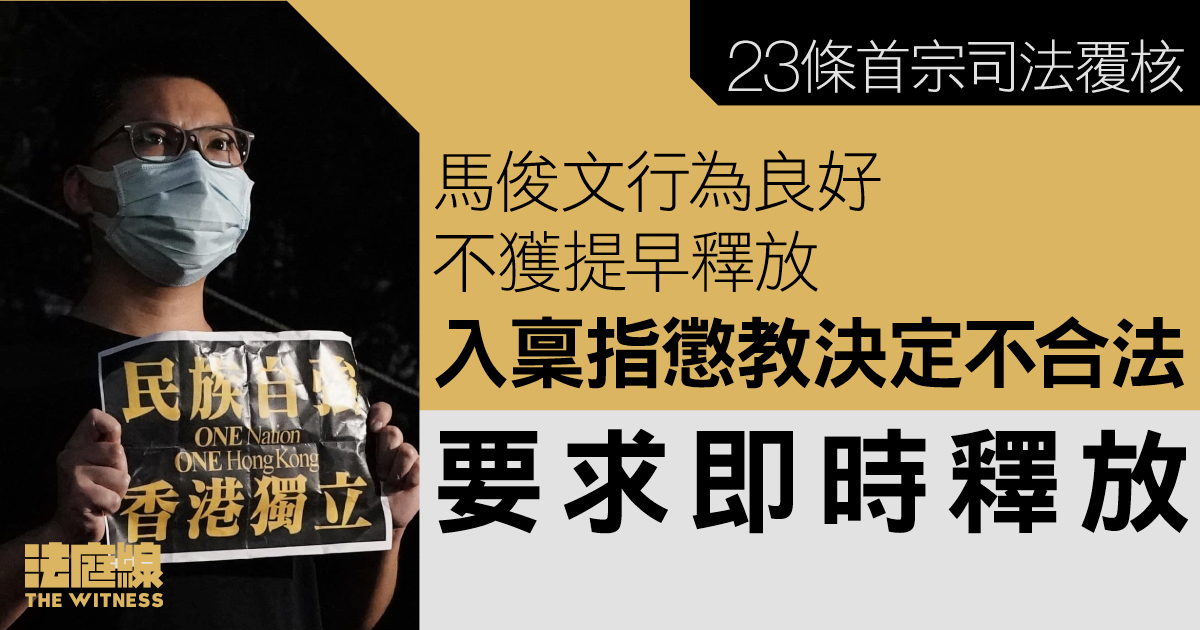

馬俊文周五(21 日)入稟高等法院申請司法覆核,質疑「23 條」的新安排不合法、有追溯力、越權,侵害人權法保障的人身自由等權利,變相非法拘禁,令他感到極度痛苦和沮喪,遭受「具惡意、殘忍」的對待,要求法庭宣告新安排不合法,重新詮釋有關安排及即時釋放他,並向懲教署索償。

入稟狀透露,懲教署今年 2 月通知馬可提早獲釋,當時「23 條」尚未生效。惟在原定獲釋日前兩天,署方稱已推翻決定,他最快要在 1 年後獲釋。其後署方提供由「犯危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」撰寫的便箋,指基於無資料顯示,提早釋放馬「不會不利於」國安,因此拒絕釋放他。

身在現場 見證記錄