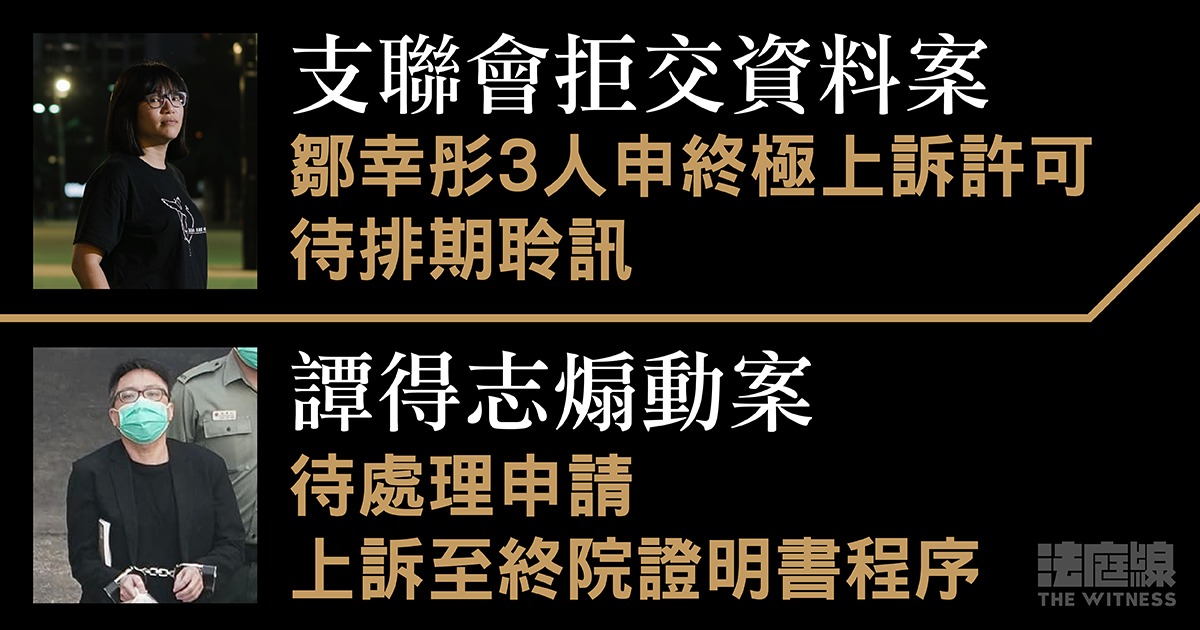

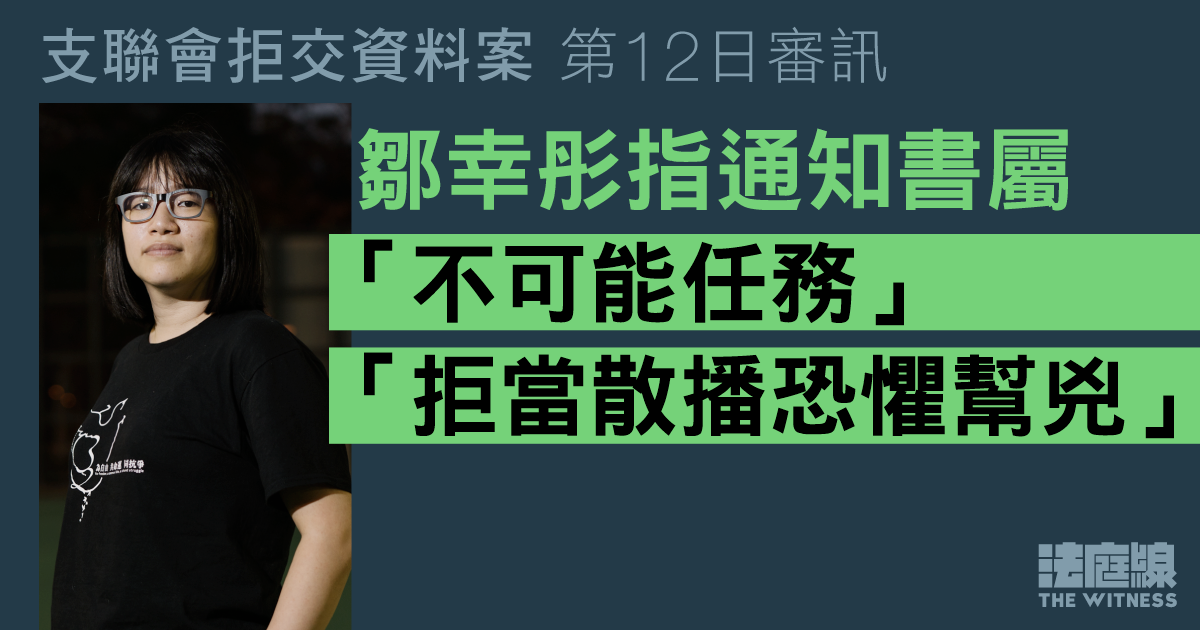

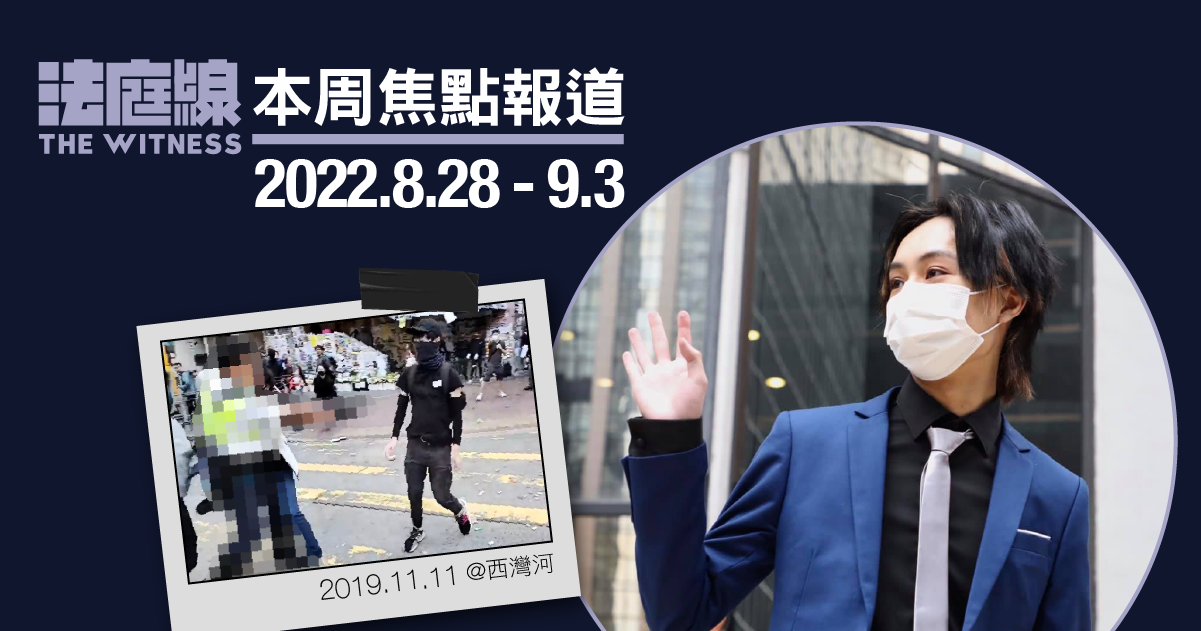

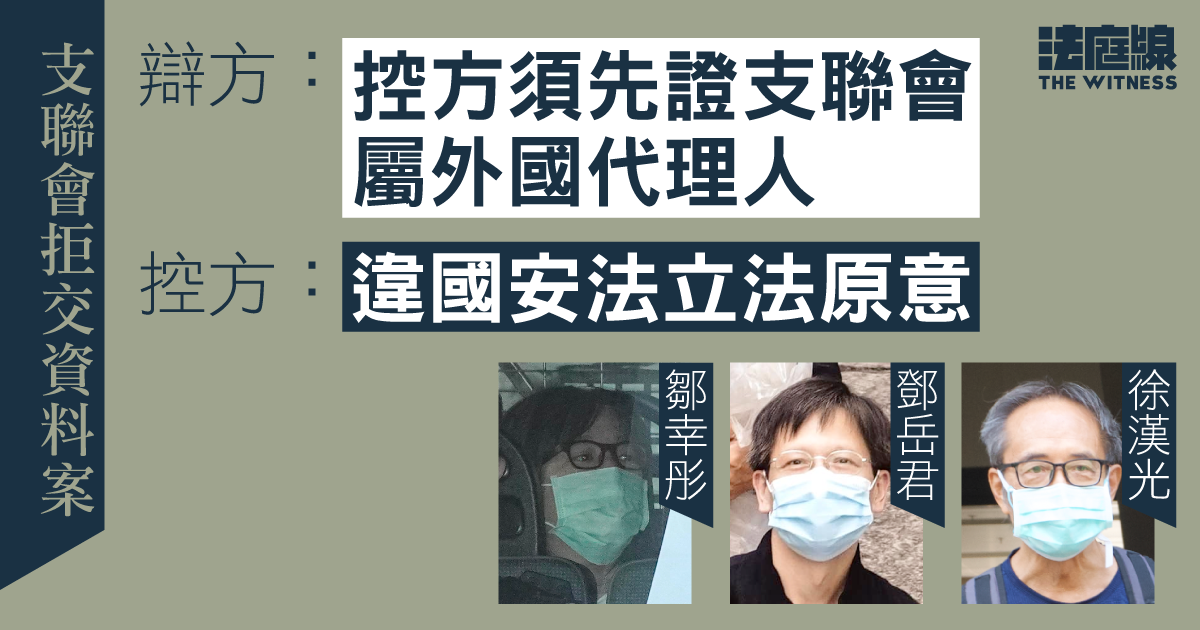

支聯會被指煽動顛覆案 鄒幸彤初級偵訊作供指從未煽暴、政府混淆國與黨 已被剔除註冊的支聯會,與前正、副主席李卓人、何俊仁及鄒幸彤,2021 年 9 月被控《港區國安法》下「煽動顛覆國家政權」罪,案件應鄒幸彤要求,周五(2 日)在西九龍裁判法院進行初級偵訊,由署理主任裁判官香淑嫻審理。 鄒幸彤表明擬不認罪。她在辯方主問下指,支聯會的五大綱領是組織的「靈魂所在,身份所繫」,是「存在的理由」,培養關心中國的人,「而唔係去煽動仇恨,去反中」,她指政府指控支聯會違反《國安法》,講法係混淆緊國同黨」。 支聯會被指煽動顛覆案 鄒幸彤初偵作供:認同五大綱領、中國修憲後不棄「結束一黨專政」支聯會被指煽動顛覆案初級偵訊 辯方播 9 片段指從未煽暴 鄒作供:政府混淆國、黨 「熊仔餅」與青年涉搶槍案 企圖搶劫等 3 罪成還押候判 2019 年 11 月 11 日,一名交通警在西灣河以實彈射擊被稱為「熊仔餅」的學生周柏均,周與另一名男學生被控阻差辦公、企圖搶劫等 3 罪,周一(29 日)在區域法院被裁定全部罪名成立。兩人還押至 10 月 10 日求情,期間等候索取背景報告。 法官謝沈智慧指,警員當時遭被告等人「前後夾擊」,不論周的動作是「撥槍」還是「搶槍」,警員當時已無法保護自己,受到嚴重威脅,「使用佩槍完全合理」。 11.11 西灣河|「熊仔餅」與青年涉搶槍案 企圖搶劫等 3 罪成 官:警受嚴重威脅 使用佩槍合理 「傑斯」認煽動及洗黑錢 4 罪 女兒撰求情信 網台 D100 主持人「傑斯」尹耀昇,被指在節目中發表特首「死全家」等言論,又發起涉支援因示威離港者的眾籌計劃,周四(1 日)在區域法院承認一項串謀作出具煽動意圖的作為罪,及三項洗黑錢罪,涉款約 1,032 萬元。法庭將充公合共約港幣 487 萬元資產。 辯方呈上多封求情信,提到尹還押逾 1 年半期間成為了天主教徒。其女兒的求情信指,父親為了讓她有更好的童年,放棄夢想,努力工作,又鼓勵她追夢。當讀至「 I am blessed to call this honorable man my father(我有幸稱這正人君子為父親)」時,尹雙眼泛紅啜泣。案件押後至 … Read more